Cosa resta della serie più vista e discussa degli anni Venti? Il ricordo di quanto siamo rimasti colpiti dalla prima stagione, sicuramente. E la quasi indifferenza in cui sono uscite la seconda e la terza.

Woobinda di Aldo Nove ha resistito alla prova del tempo?

Il Saggiatore ripubblica la raccolta del 1996 con una nuova prefazione dell’autore in cui viene definita profetica e "scorrettissima": ma a rileggerla oggi dà un'impressione completamente diversa.

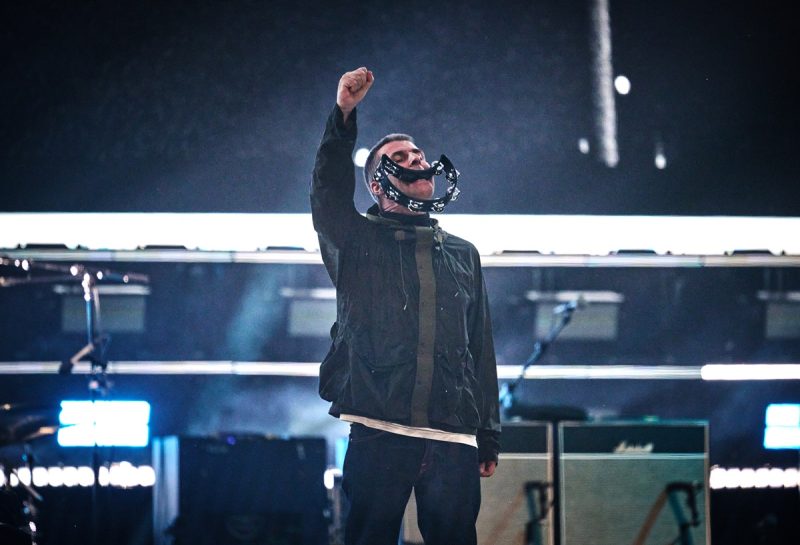

In una puntata di Buona Domenica del 1996 un giovane Fiorello, in giacca e gilet gessati portati bracalone, con il collo della camicia slacciata, presentava la prima apparizione italiana delle Spice Girl, un playback dell’endorfinica “Wannabe”: «If you want my future, forget my past / If you wanna get with me, better make it fast». Velocità, simultaneità, liberazione dalla tradizione, immediatezza, divertimento – il pop elementare del gruppo inglese cantava un’aspirazione collettiva della Generazione X, la stessa che troviamo in un volumetto edito nello stesso anno da Castelvecchi, Woobinda, del ventinovenne Aldo Nove. Il libro, facilmente scandalistico, finisce presto sui titoli di giornali e in televisione (erano i tempi in cui un autore esordiente poteva finire al Maurizo Costanzo Show) – inglobato dallo stesso meccanismo che pretendeva (anche qui, facilmente, troppo facilmente) di criticare.

Edoardo Sanguineti lo elesse subito a scrittore più interessante della sua generazione. C’era chi lo definiva una via di mezzo tra Bret Easton Ellis e Quentin Tarantino (entrambi, ammette Nove, a lui sconosciuti). Nel 1998 il libro venne ripubblicato (in edizione ampliata) da Einaudi. E quest’anno riappare per il Saggiatore, corredato da una nuova prefazione dell’autore. Qui si afferma che Woobinda è stato preveggente, che ha anticipato i tempi, profetizzando «con lungimiranza l’idiozia a cui siamo giunti», e che, oggi, per colpa dell’ideologia woke, non avrebbe trovato un editore (usa più volte il superlativo “scorrettissimo”). Tutto sommato, conclude, negli anni ’90 si stava meglio perché si poteva fare satira e trovare modi per non farsi assorbire dal sistema. Oggi non si potrebbe parlare di «cellulari nella figa e crani nei lavandini». In questo articolo cercherò di invertire il senso di queste affermazioni, e di leggere Woobinda come un libro del suo tempo, incapace di diventare un classico perché troppo legato allo Zeitgeist e poco elaborato artisticamente. Se oggi Woobinda, a 28 anni di distanza dalla sua prima pubblicazione, ha qualche interesse per noi, è un interesse documentario, non letterario. Lo guardiamo come il segno di un’epoca, un francobollo ingiallito, una pubblicità Sammontana, non come un’anticipazione dei giorni che stiamo vivendo, a cui, per molte ragioni, non parla più.

Nove è il più dotato tra gli autori di Gioventù Cannibale, antologia di racconti pulp e ipermoderni che, secondo il direttore di Stile Libero per Einaudi, Severino Cesari, ha segnato in maniera indissolubile il panorama letterario coevo: «c’è stato un prima e un dopo la sua pubblicazione». L’epiteto “cannibale” presto viene attribuito anche a autori non presenti nell’antologia (Tiziano Scarpa, Isabella Santacroce) ma accomunati da un’aria di famiglia, diventando un fenomeno mediatico ben orchestrato dalla casa editrice, soddisfatta di aver creato un vero e proprio “marchio” (parole di Cesari). Scrive Daniele Brolli, curatore del volume: «Questa antologia ha l’ambizione di essere il segnale di una svolta dell’immaginario, che esce dal limbo della cultura recintato dal moralismo per appropriarsi di una lingua senza compromessi». In realtà, la cosa più debole di tutta l’operazione (un’operazione indiscutibilmente riuscita) è proprio la scrittura, piatta, ipoletteraria, piena di sensazionalismi, che ha come riferimento non la tradizione novecentesca ma la cultura pop, i fumetti e il cinema americano (soprattutto quello di genere: horror, hardboiled, splatter punk), che bandisce l’introspezione e mira ad azzerare le distanze con il lettore, strizzandogli l’occhio a ogni rigo. Un tentativo di portare la letteratura fuori dalla letteratura, e di farla gareggiare con altri media. Oggi offre sicuramente uno spunto di riflessione considerare che l’ellissi, la paratassi, la velocità, le frammentarietà, una certa trascuratezza, la ricerca dell’effetto, tutte le costanti stilistiche dei Cannibali, erano interpretate come forme di emancipazione artistica.

Renato Barilli e Nanni Balestrini parlarono non ironicamente di Terza ondata, collegando i giovani autori ai fasti del gruppo ’63 (e poco importa che non avessero niente in comune se non una vaga posa antagonistica: nessun rigore formale, nessuna coscienza politica, nessuna difficoltà ermeneutica posta al lettore – ma anzi, il paradigma imperante della leggibilità). Il guru Sanguineti lodò la loro “pulsione anarchica” capace di sovvertire le regole del mainstream. Perfino lo ieratico Cesare Segre in un articolo per il Corriere della Sera si mostrò entusiasta (corporativismo einaudiano o semplice svista?).

Nove con il suo Woobinda è campione di questa pseudo-avanguardia pienamente normalizzata dal mercato e sostenuta da uno dei maggiori editori del Paese. La sua strategia come autore esordiente consiste nell’azzerare la lingua letteraria e impiantarvi al suo posto un gergo consumistico-televisivo che scimmiotta l’idiozia riflessa dei telespettatori, dei conduttori e della pubblicità. Il libro si compone di brevi monologhi di mancati personaggi, piatti, monodimensionali, quasi degli npc, che portano all’estremo il nesso merce-sangue a causa di un sovraccarico nell’esposizione ai media (un’umanità alienata che prende alla lettera le ingiunzioni del mercato e finisce quasi sempre per uccidere o stuprare o avere atteggiamenti devianti). La loro interiorità è negata da un’identificazione onnipervasiva con i marchi o le personalità dello showbiz, il che più che altro solleva l’autore dalla fatica di descrivere. È quella che Wallace, in un saggio che trovo preoccupante citare così spesso, chiamava “abbreviazione merceologica”, e che qui appare come dire nuda, privata di un plot, di un carattere, di uno schema narrativo, assemblando una specie di repertorio formulare (tra l’altro è una strategia particolarmente comune nei narratori anni ‘80/’90 statunitensi, e che oggi ci segnala un prodotto datato o trascurato o facile o uscito da una scuola di scrittura). I discorsi di questa umanità monca e scotomizzata sono come messi tra virgolette, citati, da un’istanza autoriale che allestisce una galleria di mostri. Una strategia che priva il testo di qualsiasi ambiguità e testimonia a ben vedere un moralismo di fondo.

Se Woobinda funziona come una parodia splatter del consumismo («ho ucciso i miei genitori perché usavano un bagnoschiuma assurdo»), è anche la parodia di una critica matura e seria del consumismo («occhio che siamo così teledipendenti che potremmo uccidere per un bagnoschiuma») – insomma non andiamo molto oltre al “fa ridere ma anche pensare”, tolto che non fa nemmeno ridere. Difficile reggere il confronto con dei veri scrittori della merce come DeLillo (Rumore bianco è del 1985, Underworld del 1997) e Siti. Anche Troppi paradisi (2006) è un tentativo di criticare la società dello spettacolo per ostensione, scandagliandone i funzionamenti e indagando le modalità con cui ne assorbiamo i comportamenti, fino a una definita integrazione che è lo specchio di una (tragica?) colpevolezza collettiva.

Woobinda rende manifesto un infantilismo tanto estetico che di pensiero. Di pensiero perché non riesce a perimetrare davvero o a cogliere la complessità con cui i media agiscono sui comportamenti, il linguaggio, le emozioni e gli schemi cognitivi degli individui – non ci rendono solo catatonici e passivi e violenti, anzi, sono capaci di creare delle frastagliate geografie difficili da schematizzare, e non per forza (o non solo) negative. E questo è evidente ai nostri giorni: il semiocapitalismo e il corporativismo dei social network vanno piuttosto nella direzione opposta rispetto all’azzeramento cerebrale descritto da Nove: ci forzano ad essere autentici, ricchi di interessi, iperstimolati, a diventare dei content creator (autori della nostra vita/opera e capaci di esibirci sul palco permanente che si è lentamente materializzato sotto i nostri piedi), perché questo è richiesto dall’intrattenimento fatto vita delle piattaforme, molto più viscoso della teledipendenza di Woobinda e di personaggi troppo assurdi e fumettosi e schematici per esprimere davvero un contenuto di verità o parlare di noi.

La merce è demonizzata, e in questo modo il libro di Nove non ci dice niente del rapporto intimo e ambiguo che intratteniamo con essa. Dal punto di vista estetico Woobinda fallisce perché rifiuta (per snobismo? per rabbia giovanile?) la letteratura, che viene privata di autonomia e surclassata da altri media, con cui cerca di mettersi al passo. Che la contaminazione mediatica sia inevitabile, e che essa plasmi la nostra esperienza, è una verità nota, ma Woobinda – che ha lo zapping e il montaggio come metronomi della sua prosa sincopata e smangiucchiata – volendo fare la televisione in letteratura conduce solo a un impoverimento del mezzo di partenza, di cui non sonda fino in fondo alcuna possibilità: è la stessa critica che si potrebbe muovere a Everything Everywhere All At Once – il tentativo impossibile di piegare il cinema a TikTok (rimanendo al contemporaneo, il film a cui potrebbe essere paragonato Woobinda è un’altra opera che oltre alla violenza, il marketing, un buon distributore e la volontà di far parlare di sé ha ben poco: Saltburn).

La scena di una donna che si masturba con la vibrazione di un telefonino, che stando alla nuova prefazione è l’epitome della scorrettezza del libro, la troviamo non nel deep web ma nei film di Carlo Verdone

Woobinda è perciò un’anti-epica catodica alle soglie di internet. Il manifesto (?) di una generazione che si sente fuori della storia e dalla politica, deresponsabilizzata, tradita da eventi che hanno smesso di accadere, e per cui l’unica strategia significante resta il consumismo – il tutto mentre l’alto berlusconismo trattava gli spettatori come bambini in preda a un eccesso di satiriasi, e realizzava il ’68 sugli schermi di casa. Ma la violenza che Nove ci racconta – e che dovrebbe essere una sorta di controcanto – è tutt’altro che indicibile e scandalosa oggi (come invece vorrebbe l’autore). La scena di una donna che si masturba con la vibrazione di un telefonino, che stando alla nuova prefazione di Woobinda è l’epitome della scorrettezza del libro, la troviamo non nel deep web ma nei film di Carlo Verdone. Per la mia generazione, che è cresciuta scaricando da eMule le foto di Abu Ghraib e giga di torture, omicidi e incidenti reali disponibili in pochi secondi (un paradiso per ballardiani), che si passava sulle pennette usb A Serbian Film e che adesso è iscritta alle chat gore su Telegram, quella di Woobinda è una violenza in comic sans, inerte, alla lunga noiosa e ripetitiva. Ovviamente non perché siamo così assuefatti al male che ci dimostriamo incapaci di provare un sentimento di ripulsa disgusto sdegno, ma perché anche il male va trattato artisticamente. Un libro come Le benevole di Jonathan Littell (2006) è capace anche oggi di farci orrore.

Prendiamo il famoso racconto del bagnoschiuma “Pure & Vegetal”. L’incipit è fulminante, icastico: «ho ammazzato i miei genitori perché usavano un bagnoschiuma assurdo, Pure & Vegetal» (ci sono tanti incipit memorabili nel libro, ad esempio: «Quando per la strada vedo i ragazzi della mia età che limonano è come se mi esplodesse un’industria nel cuore», oppure: «Mia madre ha scoperto che tengo la merda nel comodino». Il problema è che i racconti non rispettano le aspettative che i loro esordi sollecitano, e ciò rende l’opera alla lunga un vero e proprio clickbait letterario). Segue una paginetta di monologo esteriore, prima della fredda descrizione dell’omicidio, dove a risaltare è il distacco e l’insensibilità di chi racconta la cosa: «poi ammazzai mio padre con il coltello dei surgelati»; «Il cervello fuoriusciva molto viscido e c’erano pezzetti di pelle con capelli che si staccavano come scotch»; «misi i cervelli dentro il lavandino e pulii bene l’interno delle loro teste con lo Scottex». Dove ogni scena potenzialmente cruda è protetta dall’ironia della nominazione delle merci (e sempre a fine frase: “surgelati”, “scotch”, “Scottex”). Walter Siti, Il contagio (2008): «Il sangue è sempre stato un buon vettore per il turismo, perché illustra inferni à la page: la provincia affluente, la periferia degradata, i campus maledetti. La cronaca sta attaccata al filone dello scandalo, alla soluzione spicciola; quel che sfugge è la concatenazione dei livelli, il male dell’insieme». Ed è proprio ciò che sfugge a Nove, il cui libro esattamente come la cronaca mima ma non interpreta la realtà.

Solo in questo Woobinda è stato all’avanguardia, nella diffusione narrativa di una lingua impoverita e ipermedia, nel rivelarci che il linguaggio è una merce e sottostà alle leggi del mercato, che un’opera di narrativa può essere qualitativamente identica a un programma in prima serata, che quanto più uno stile è semplice, veloce, fruibile e “relazionabile” – riuscendo ad essere insieme vago ed eclatante, e magari sarcastico come uno slogan – tanto più è vendibile.