Cosa resta della serie più vista e discussa degli anni Venti? Il ricordo di quanto siamo rimasti colpiti dalla prima stagione, sicuramente. E la quasi indifferenza in cui sono uscite la seconda e la terza.

Girare il mondo alla ricerca dei quadri di Bruegel il Vecchio

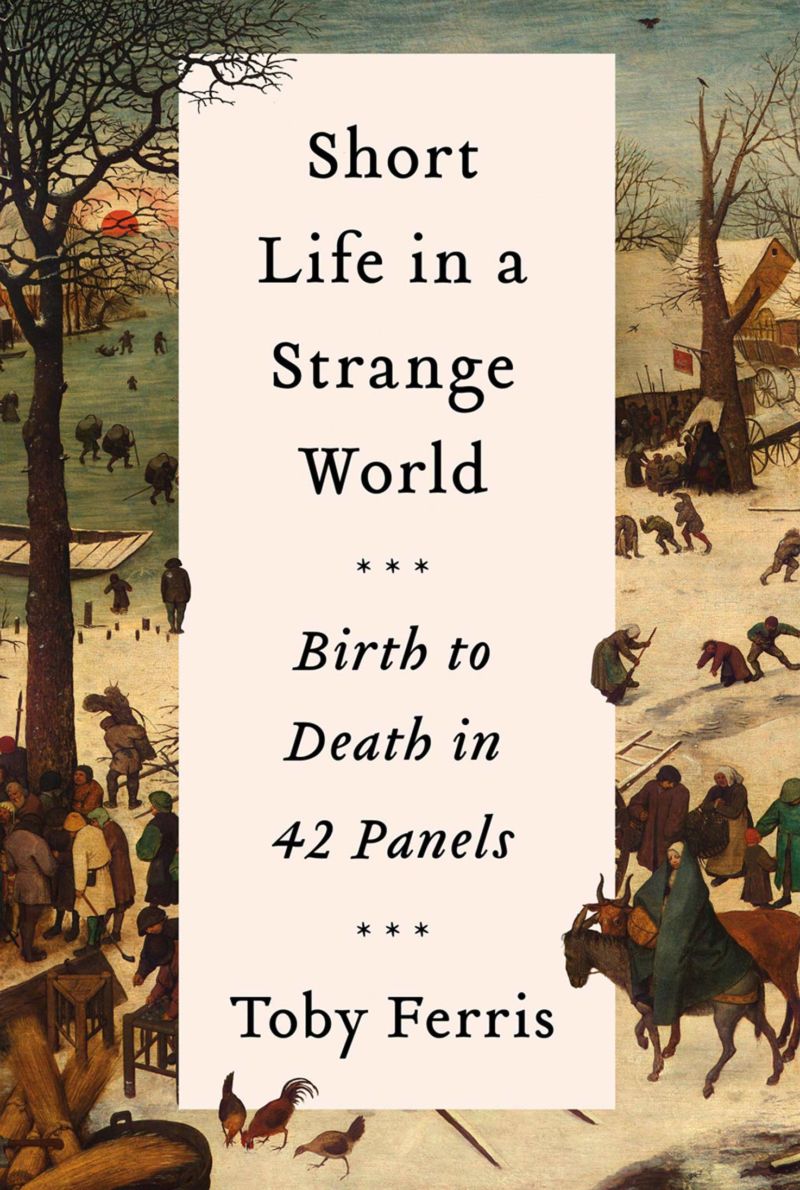

Lo fa Toby Ferris nel suo stranissimo, e già nostalgico, Short Life in a Strange World.

Voli presi come caffè, riunioni in due città europee in un giorno, improvvise deviazioni da Lisbona a Kiev, Reykjavik e Marrakech, Berlino e Bologna. E se tutto questo – non solo ora, per via del Coronavirus, ma presto, non molto in là, e non per via di una pandemia ma per conscia decisione condivisa dai governi, per progettare su larga scala ciò che il virus soltanto e riuscito a fare, cioè ridurre con drasticità le emissioni di co2 – sparisse? Forse la vita che facevamo – che abbiamo fatto – sembrerà un sogno irresponsabile, bellissimo e ipercinetico. Forse i voli aerei costeranno il triplo, e la classe che si sposta senza sosta tornerà ad essere jet-set, e il treno ad alta velocità sarà comunque un mezzo per mete più vicine, e l’equazione “sono giovane cittadino europeo = viaggio come una biglia” sembrerà ai nostri bambini, una volta cresciuti, come l’impronta al cherosene di un ricordo del Concorde, che oggi ci pare un lusso barbarico (e perciò ancora più desiderabile).

La nostra epoca strana e breve, fatta di crisi e crolli e accelerazioni e standard continuamente rivisti, trova ogni tanto in un’opera d’arte, libro film o mostra non importa, il proprio controvento, la sua ultima possibilità, la finale e condensata rappresentazione della vita com’era prima che tutto cambiasse. Credo che sia questo il caso di Short Life in a Strange World, di Toby Ferris, che aggiunge qualcosa di essenziale a uno dei filoni fecondi della letteratura contemporanea, quell’arcipelago narrativo che mette insieme memoir, saggio, incursioni visive che parte da Sebald e passa da Dyer. Il narratore, che coincide con Toby Ferris, anzi non ha nemmeno bisogno di coincidere perché è Toby Ferris, decide all’alba del suo 42esimo anno di età di compiere un giro del mondo per vedere da vicino le 42 opere rimaste di Pieter Bruegel il Vecchio, scomparso all’età di 42 anni. (Curiosamente c’è anche un pezzo dei Coldplay intitolato “42”, che inizia indolente con le parole “Quelli che sono morti / non sono davvero morti / solo, vicino nella mia testa”). Ci sono diverse altre occorrenze numeriche, per esempio l’età del padre quando è morto, la differenza d’età tra i due bambini dell’autore, che è 2, cioè il risultato di 4 meno 2, ecc.

Ma questo reticolo di illusioni in cifre non basterebbe a giustificare la timida e crescente passione che il libro istiga nel lettore. E nemmeno l’esplorazione viaggiante delle “tavole” (“panels” in inglese) di un maestro assoluto, che però non casualmente piace assai agli scrittori perché dipinge quasi sempre storie o storie in potenza, perciò non sarebbe nemmeno così originale che un prosatore abbia voglia di seguire le tracce di Bruegel, che a loro volta forniscono scuse – cesure – per raccontare la triste storia dei suoi genitori, della vita medio-borghese, delle aspirazioni e inspirazioni intellettuali e di tutta la cosmica voglia di lasciare segni in un mondo che produce soltanto sabbia: sabbia mentale, sabbia emotiva, sabbia familiare, sabbia lavorativa.

Ma ogni tanto, a dispetto della costante riduzione a polvere di quasi tutte le immagini e i corpi un tempo vitali, emergono icone che sconfinano, che promettono passaggi ulteriori: come i pochi grandi capolavori del pittore fiammingo. Ed è proprio lì, dove meno uno se l’aspetta, che Toby Ferris, a dirla tutta, riesce a infliggere nuova linfa a un genere che credevo in effetti stanco e sfiatato – ma lo fa anche grazie al potere di un’azione che sembra molto simile al progetto curatoriale, più che a un lentissimo peregrinare melanconico di un letterato troppo raffinato per un mondo digitale che chiede solo energia e rapidità.

Quest’azione non è a dire il vero un’azione, ma una qualità – la più sottostimata dagli umanisti sofisticati e sprezzanti. Si chiama entusiasmo. Credo che l’etimo di “entusiasmo” abbia a che fare con l’aver introiettato dentro se stessi una particella di divinità (theos), o comunque mi piace pensarlo quando leggo le improvvise aperture che Ferris compie sui personaggi minori dei tableaux brugeliani, sul loro infinito catalogo di dettagli. L’entusiasmo della conversazione lo porta a discutere di Leonard Bernstein e del parapendio, ma a farci crollare tra le sue braccia di scrittore è soprattutto l’entusiasmo del prendersi cura di un’immagine, anzi di moltissime immagini contenute nelle 42 opere che va cercando tra Bruxelles e Vienna, tra Chicago e Rotterdam.

Forse libri di questo tipo non si potranno più scrivere, sembreranno ai nostri figli reliquie di un mondo non replicabile, impronte della nostra irredimibile cupidigia di rapidità, della nostra lussuria del touch and go, l’enorme privilegio di anche soltanto immaginare un progetto del genere, dedicare mesi solo a guardare da vicino i quadri del tuo artista preferito. Ma ciò che resta di questo fantastico insegnamento letterario – il potere incantatorio di trasformare le immagini in parole per poi tornare alle immagini e ancora e ancora – non appartiene alle storture della Storia, ma a qualcosa di entusiasta, o divino, che alberga nei granelli che siamo da qualche migliaia d’anni.