Da questa idea nasce “Perch Post”, un gruppo di persone che, in cambio di una piccola quota mensile, ricevono una busta piena di materiale stampato.

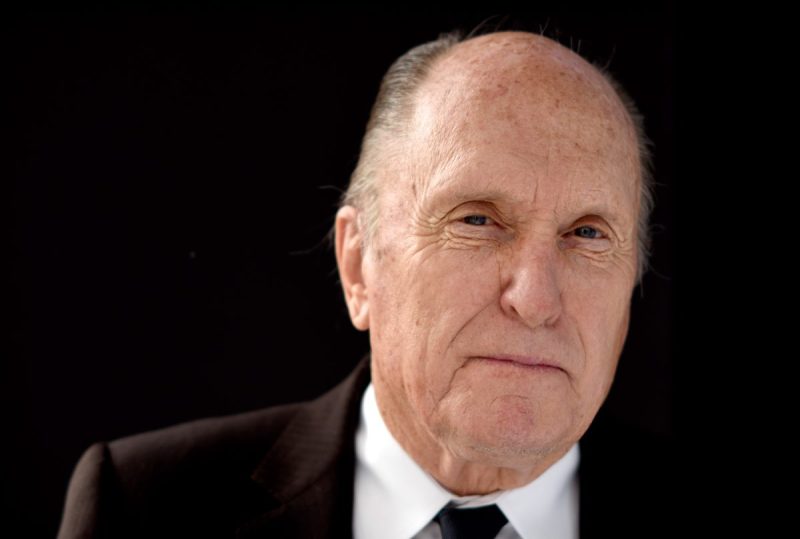

Robert Duvall ha fatto l’attore perché in tutte le altre cose che aveva provato a fare si era dimostrato incompetente. La storia è nota perché la raccontava lui stesso, spesso e volentieri, ad amici, conoscenti, colleghi, sconosciuti e passanti, per disperdere l’aura mitologica che lo circondava dovunque andasse. Prima di diventare attore, prima di iniziare a studiare recitazione, Duvall era uno studente universitario così inetto che furono addirittura i suoi genitori a suggerirgli di provare a prendere il Bachelor of Arts, meglio quello di niente, meglio un attore disoccupato che un disoccupato e basta. E poi, continuare gli studi era l’unica speranza di rimandare il giorno della partenza per la guerra di Corea.

Non che i genitori di Duvall fossero dei pacifisti, tutt’altro: suo padre era retroammiraglio della Marina Militare e si aspettava che il figlio sarebbe diventato marinaio pure lui, prima o poi. Ma il problema era sempre lo stesso: l’inettitudine del giovane Robert, la sua incapacità di fare letteralmente qualsiasi cosa. Arruolarsi si arruolerà, andare in guerra in Corea ci andrà, ma anche in queste drammatiche circostanze a emergere saranno le lacune: a malapena riusciva a imbracciare il fucile, «a momenti mi bocciavano pure all’addestramento di base, quello in cui ti insegnano come si usa il fucile M-1», raccontava Duvall. Come tutti i figli, almeno è capace di far imbestialire il padre: William Howard lo vuole marinaio e lui diventa soldato, scelta esplicitamente spiegata con la volontà di fargli un dispetto.

Marachelle giovanili a parte, Duvall deve il successo che in questi giorni stanno tutti celebrando proprio all’ansia dei genitori e del padre in particolare. Non appena si mette a studiare recitazione, la sua vita cambia: «Fino a quel momento non avevo idea neanche di come fosse fatta una A», diceva, riferendosi all’improvviso miglioramento del suo rendimento scolastico. Il Bachelor of Arts lo prende a pieni voti nel 1953, lo stesso anno in cui parte per la Corea. La guerra è brutta, si capisce, ma per uno come lui, in quel momento, in quelle circostanze, almeno è una certezza: per un anno almeno so che c’è da fare questo, se non m’ammazzano i guai veri cominceranno dopo, al mio ritorno in patria, quando dovrò capire quanto mercato del lavoro c’è per un inetto in tutto, buono soltanto a recitare.

Questa origin story è probabilmente il motivo per cui Duvall oggi viene ricordato in una certa maniera: «È rimasto impresso nei nostri ricordi anche quando non era la star», si intitola il coccodrillo scritto dalla critica cinematografica del New York Times, Manhola Dargis. La memoria umana è quantomai imperfetta, quella collettiva è assolutamente inaffidabile, quindi Duvall è rimasto impresso nell’una e nell’altra come il miglior comprimario possibile, il contorno più delizioso che il cinema americano avesse da offrire in quegli anni. Tanti lo celebrano per quella sua curiosa capacità, quasi fosse un proprietà inscritta nella natura del campo magnetico che il suo corpo emetteva, di “amplificare” le interpretazioni altrui, di intendere la recitazione come una rete e di sapersene fare nodo. Sappiamo tutti perché è successo: perché è stato il consigliere Tom Hagen nella saga del Padrino e perché è stato il tenente colonnello William Kilgore in Apocalypse Now. Due ruoli relativamente piccoli e assolutamente indimenticabili, tanto è bastato perché gli altri decidessero per lui la natura della sua fama. Si sa, funziona così, la memoria collettiva è un minimo comune denominatore, spesso è un numero più basso della somma dei denominatori. Sono molte di più le persone che hanno visto Il padrino e Apocalypse Now soltanto di quelle che hanno visto tutti gli altri film di Duvall messe assieme. Tutti gli altri film in cui Duvall era il protagonista.

Grazie a uno di questi film ha vinto pure un premio Oscar come Miglior attore protagonista: Tender Mercies – Un tenero ringraziamento, classico americano poco conosciuto e poco capito in Italia. Duvall nel film faceva due cose che gli piacevano molto: interpretava una texano dal nome buffo, Mac Sledge – amava molto il Texas, di tutti i titoli di cui era stato insignito in 70 anni di carriera quello di cui era più orgoglioso di tutti era il titolo di Texas Ranger onorario – e suonava la musica country. Cantava pure, aveva insistito con la produzione affinché gli facessero cantare tutte le canzoni del film: «Che lo faccio a fare questo film se non sono io quello che canta?», aveva detto.

Era il 1983 quando Duvall vinse il suo primo e unico Oscar. Fu candidato altre sei volte, però: quattro volte come Miglior attore non protagonista (Il Padrino, Apocalypse Now, A Civil Action e The Judge), due come Miglior attore protagonista (Il grande Santini e L’apostolo, quest’ultimo film di cui era interprete principale, regista e sceneggiatore, quindi protagonista tre volte). E poi c’è una lista di altri premi, Grammy, Emmy, trofei minori e maggiori, in patria e all’estero, troppo lunga per essere riportata qui. Che Duvall fosse un uomo assai peculiare, però, è dimostrato dal rapporto apparentemente contraddittorio che aveva con la sua stessa fama e con le opere che quella fama gli avevano portato. Parlava pochissimo del Padrino e di Apocalypse Now (l’avverbio qui è da intendersi in un senso particolare, cioè pochissimo rispetto all’insistenza con la quale gli interlocutori volevano parlasse sempre e comunque di quei film lì).

Del Padrino gli piaceva raccontare un aneddoto che con il film, le sue riprese e il suo successo non c’entrava quasi niente. L’aneddoto iniziava con lui e James Caan a cena al St. Regis Hotel di New York. A un certo punto, un regista piuttosto famoso si avvicina al loro tavolo e dice: «Mi siete piaciuti molto voi due. Il film non mi ha convinto granché, ma voi due siete stati grandiosi». Anche a decenni di distanza, Duvall chiudeva l’aneddoto con un commento evidentemente incattivito: «Avesse anche vissuto tre vite, quel tizio non sarebbe mai riuscito a fare niente di paragonabile a ciò che Francis ha fatto nel Padrino. E non fatemi dire altro».

Di Apocalypse Now, invece, esiste un’aneddotica talmente vasta che Duvall non ha mai nemmeno provato a contribuire a questo potente spettacolo con un verso. L’unica cosa che gli piaceva dire di quel film era «sono contento che non sia morto nessuno mentre lo giravamo». Quando pronunciava questa frase, il pubblico si divideva in due parti: una parte scoppiava a ridere, l’altra sapeva che durante le riprese di Apocalypse Now Martin Sheen aveva avuto un infarto ma Coppola disse a tutti che in realtà era stato solo un colpo di calore, preoccupato dalla possibilità che la produzione gli dicesse di prendere baracca e burattini e tornarsene negli Stati Uniti perché evidentemente la cosa si era fatta troppo pericolosa.

Ma la stranezza del rapporto che Duvall intratteneva con la fama la si capisce anche dalle risposte che dava quando gli chiedevano quali erano le interpretazioni alle quali era più affezionato. Una, diceva, era quella del capitano Augustus “Gus” McCrae nella miniserie televisiva Lonesome Dove. E qui si torna al suo amore per il Texas: amava quella serie perché i texani la amano molto, perché una volta un’anziana signora gli disse che «non ho dato la mia benedizione al promesso sposo di mia figlia fino a quando non ha visto tutta Lonesome Dove». E poi perché per Duvall il western era il genere americano: «Gli inglesi hanno Shakespeare, i francesi Molière, i russi Chechov, ma noi abbiamo il western». Ma se tutto questo affetto per Lonesome Dove si capisce – Duvall era un uomo convintamente americano – è più difficile spiegarsi perché ricordasse con tanto entusiasmo quella volta in cui si ritrovò a interpretare Josip Stalin in un film tv del 1992, andato in onda su Hbo. «Quell’interpretazione ha lasciato un’impressione molto positiva su alcune persone in Russia», spiegava, criptico. Non ha mai elaborato oltre. Quali persone? Positiva in quale senso?

In realtà, per capire davvero il mistero e la leggenda di Robert Duvall bisogna tornare di nuovo alla sua gioventù. Dopo la laurea, dopo la guerra, si trasferì a New York per frequentare la Neighborhood Playhouse School of the Theatre, grazie a uno dei programmi di reinserimento che il Servicemen Readjustment Act del 1944 metteva a disposizione dei veterani di guerra. Tra i suoi compagni di classe c’erano Gene Hackman e Dustin Hoffman, con i quali fece amicizia, a un certo punto andarono a vivere nello stesso appartamento, condividevano spazi, povertà e ambizioni. Molti anni dopo, cercando le parole giuste per dare l’ultimo saluto a Gene Hackman, Duvall dirà che «un amico è qualcuno che quando ti rompi il bacino ti offre tutti i soldi che ha, cioè 300 dollari, per aiutarti a pagare le cure. Un amico è Gene Hackman». Tutto vero.

In quegli anni, Duvall, Hackman e Hoffman passavano quasi tutto il loro tempo in un caffè newyorchese che ora non esiste più, dove i panini era cattivi ma economici e il caffè ancora più cattivo e ancora più economico. Quel posto aveva un pregio, però: il padrone non cacciava nemmeno i poveracci che se ne stavano seduti al tavolo per ore e ore, ordinando soltanto caffè perché non avevano nemmeno i soldi per pagare uno di quegli orrendi panini. Duvall, Hackman e Hoffman passarono lì e così tutti gli anni precedenti al successo, ai soldi, ai premi, alla fama. Questa era la storia che Duvall amava raccontare più di tutte le altre. Nemmeno in questa storia lui era l’unico protagonista. «Sono stati gli anni più belli della mia vita», diceva.

È morto a 52 anni uno degli youtuber più famosi d'Italia, un "anti-critico" che aveva iniziato con una piccola videoteca a Livorno ed era arrivato ad avere un pubblico di migliaia e migliaia di appassionati.