Cosa resta della serie più vista e discussa degli anni Venti? Il ricordo di quanto siamo rimasti colpiti dalla prima stagione, sicuramente. E la quasi indifferenza in cui sono uscite la seconda e la terza.

Patrizio Di Massimo e il ritorno alla pittura

Incontro con l'artista italiano, fotografato nella sua casa di Londra, dove vive e lavora.

I quadri di Patrizio Di Massimo sono popolati di figure caricaturali, ironiche, ridicole. A volte i soggetti sono i suoi amici del mondo dell’arte, ritratti mentre litigano e lottano corpo a corpo. Vestono Gucci, Calvin Klein, Prada: l’abbigliamento di ognuno rispecchia il suo vero stile, dalle Crocs viola accostate al calzino Gucci e ai pantaloni della tuta Kappa dell’artista napoletana Sagg Napoli alle décolleté rosse col tacco a spillo e i pantaloni ghepardati di Milovan Farronato, curatore del Padiglione Italia dell’ultima Biennale di Venezia. E poi gli oggetti: un rosario azzurro, un rossetto aperto, un bicchiere di vino rovesciato sul pavimento, l’iPhone che spunta dalla tasca dei pantaloni. A volte i quadri citano altre opere d’arte o fotografie (l’autoritratto “Self-portrait as abstract painter”, recentemente visto in mostra da Kura a Milano, è un omaggio alla celebre foto di Annie Leibovitz con Steve Martin che posa davanti al dipinto “Rue” di Franz Kline). Le pose e le espressioni rimandano alle opere di John Currin; la pennellata è invisibile, molle, leccata, stile Dalì. Anche prima del ritorno alla pittura, perché di ritorno si tratta, le opere di Patrizio Di Massimo esploravano il tema della teatralità, creando mise en scène e decorazioni iperboliche: tendaggi, cuscini, carte da parati, gigantesche nappe fuori scala, e i monocromi del ciclo dei “Sipari”, grandi rettangoli di tessuto creati con la tipica confezione arricciata del sipario teatrale esposti nel 2012 da T293, la galleria di Roma (nata a Napoli) con cui collabora ancora oggi. Una sensibilità per l’arredo e la decorazione che ricompare nei quadri e anche nella sua casa di Londra, dove vive insieme alla moglie, la curatrice Nicoletta Lambertucci, e la figlia Diana, e dove l’abbiamo incontrato e fotografato.

Nella carriera di Patrizio Di Massimo, nato a Jesi nel 1983, c’è un prima e un dopo, un allontanamento e un ritorno. Il primo incontro con l’arte coincide con la scoperta della pittura: appena adolescente, resta folgorato dai cataloghi di arte moderna. Passa i pomeriggi a dipingere nello studio di un pittore locale, paziente del padre medico. La pittura è un’attività totalizzante, gli fa perdere la cognizione del tempo. Dopo il liceo, però, gli manca l’audacia per puntare tutto sull’arte e decide di iscriversi a Ingegneria al Politecnico di Milano, «col pensiero che avrei portato avanti la mia passione nel tempo libero». Bastano un paio di mesi per deprimerlo: a ottobre abbandona la facoltà e ripiega sull’Accademia d’Arte di Macerata, l’unica in tutta Italia con le iscrizioni ancora aperte. L’anno dopo torna a Milano, all’Accademia di Belle Arti di Brera, e studia con Alberto Garutti, artista e professore leggendario andato in pensione nel 2013: il suo corso ha sfornato i migliori artisti italiani di diverse generazioni (Roberto Cuoghi, Diego Perrone, Paola Pivi tra gli altri). Dalla sua aula si usciva col mondo in mano oppure in lacrime.

ⓢ Cos’hai imparato negli anni di Brera? Credi che studiare all’Accademia d’Arte sia ancora utile per chi vuole intraprendere la carriera dell’artista?

La maggior parte dei professori di Brera erano obsoleti. Quasi nessuno aveva un reale contatto con il mondo dell’arte contemporanea, a parte Alberto Garutti e pochissimi altri. Le sue lezioni erano una specie di patibolo. Uno alla volta gli allievi dovevano mostrare il loro lavoro, esponendosi al pubblico giudizio degli altri studenti. Essendo io uno dei prediletti, Garutti mi interpellava sempre, invitandomi a commentare le opere degli altri, che quindi tendevano a detestarmi. Lì per lì il suo atteggiamento mi grati cava, col senno di poi ho capito che tutta quella dinamica spietata di critica e autocritica poteva diventare una forma di castrazione creativa, perché criticando gli altri imparavi a criticare te stesso e quindi tendevi a fermarti ancora prima di provare. A quell’età, invece, forse, bisognerebbe essere liberi di fare delle prove senza preoccuparsi troppo della critica, c’è bisogno di scaldarsi le mani, veri care. All’Accademia di Brera ho smesso completamente di dipingere, negli anni che ho passato lì non ho fatto neanche un’opera. Garutti intuiva un potenziale che però io non avevo minimamente espresso. Mi sentivo uno dei migliori senza aver mai fatto nulla, ero creativamente infelice.

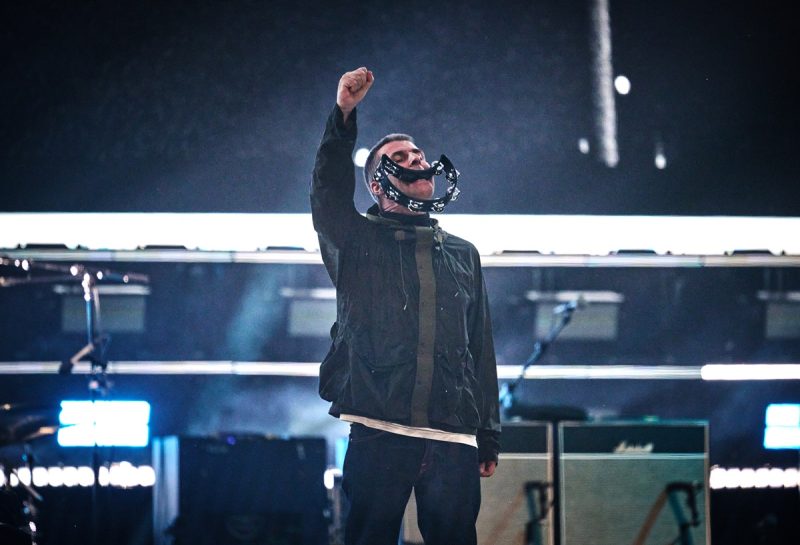

Patrizio Di Massimo fotografato da Eleonora Agostini nella sua casa di Londra

ⓢ E poi, cos’è successo, cosa ti ha sbloccato?

Andare via dall’Italia mi ha fatto subito sentire più libero, ha riacceso qualcosa. Mi sono sentito diverso già a Parigi, in Erasmus all’École des Beaux-Arts, anche se combinai poco, e poi a Londra alla Slade School of Fine Art. Londra è diventata la mia base, anche se le residenze mi hanno portato altrove per mesi, principalmente Amsterdam e Monaco di Baviera. Alla Slade ho finalmente iniziato a lavorare, anche se in modo completamente diverso da oggi. Per 4 anni ho sviluppato una lunga ricerca che indagava le stratificazioni e i movimenti della storia coloniale italiana e dell’imperialismo. Viaggiavo e studiavo molto. Vincevo premi e costruivo la mia carriera grazie a queste opere in cui analizzavo dinamiche legate alla morte, alla sopraffazione, ai genocidi. A un certo punto ho iniziato a sentirmi un po’ in imbarazzo, a percepire un forte senso di distacco tra quello che stavo facendo e il peso della Storia alla quale mi ero avvicinato, inizialmente spinto da una sincera passione, da una curiosità morbosa. Col passare del tempo ho iniziato a sentirmi smarrito, inghiottito da problematiche che invece di apparire più chiare si facevano sempre più complesse.

ⓢ Il momento del ritorno alla pittura avviene durante una residenza al De Ateliers di Amsterdam (una delle sedi più prestigiose, in Europa, per residenze d’artista e attività di ricerca nell’ambito delle arti visive contemporanee). Hai raccontato che una grave malattia ti ha liberato dall’ansia del riconoscimento e dal passato, e che la «pittura ti ha riportato nel presente». Qual è il primo quadro che hai fatto dopo questo importante cambio di prospettiva?

Una nuvola con un cielo arancione. Sapevo che non sarebbe stato facile cambiare metodo… ero abituato a un lavoro “di desk”, studio, moltissime letture, ricerca, viaggi. Ho ricominciato in maniera molto graduale, prima con strumenti di basso livello, i pastelli e gli acrilici, comprando via via pennelli e colori più pregiati. Intanto esponevo opere ancora legate a una fase che sentivo di aver superato. La mostra Il turco lussurioso del 2012, a cura di Alessandro Rabottini a Villa Medici a Roma, ha funzionato come una specie di ponte. Ruotava ancora intorno agli stessi temi di prima, ma con la pittura, utilizzando il concetto di guilty pleasure come campo all’interno del quale indagare criticamente certi nodi cruciali della storia italiana ed europea e la loro sopravvivenza nella coscienza collettiva, ma in modo più passionale che intellettuale. Poi nel 2014 ho iniziato a intraprendere la strada che sto percorrendo ancora oggi, esplorando la personalità, la domesticità, il rapporto di coppia e i giochi di ruolo attraverso il ritratto e l’autoritratto.

ⓢ Parliamo del tuo metodo di lavoro. Quanto tempo dedichi alla pittura?

Ancora oggi le ore passate nello studio volano via velocissime. La mia routine è abbastanza rigida: minimo otto ore al giorno tutti i giorni, tranne la domenica, in cui passo un po’ tempo con mia moglie e mia figlia. Una disciplina necessaria, perché è l’unico modo per riuscire a produrre una dozzina di quadri all’anno. Faccio un quadro alla volta e lavoro sulla stessa immagine finché non è risolta. Dipingere per tanto tempo mi rende più vulnerabile, abbassa le difese dell’intelletto e mi permette di raggiungere uno stato di concentrazione tale che mi dimentico che sto dipingendo. Niente droghe o alcool, è il rigore a condurmi alla perdizione.

ⓢ Usi dei modelli in carne e ossa o parti da una fotografia?

Per i cicli dei litigi coordino i miei amici, organizzo degli shooting e li faccio sudare, anche se in realtà ho già in mente l’immagine che voglio, e di solito la prima è quella buona. Poi lavoro molto con Photoshop, modi cando la posizione di braccia, gambe, teste, mescolo magari 4 o 5 foto insieme e lavoro anche sulle proporzioni, spesso le facce sono il 20 per cento più grandi del corpo, escamotage che venivano usati nella ritrattistica anche nell’antichità.

ⓢ Forse è questo a rendere i tuoi quadri così strani e attraenti, è come se contenessero qualcosa che non quadra, come se nei corpi e nella composizione ci fossero degli errori che però è impossibile indicare con precisione.

Come pittore mi definisco un autodidatta, non ho mai imparato a dipingere veramente, quindi l’effetto di cui tu parli è sicuramente dato dalla mia tecnica, oltre che da questa specie di collage di cui ti ho parlato: a volte gli sfondi sono inventati (ad esempio nella serie di Stromboli, con gli artisti e i curatori della residenza Vulcano Extravaganza del 2018, organizzata da Milovan Farronato con il Fiorucci Art Trust, nda), mentre i personaggi vengono fotografati in luoghi chiusi. Altre volte riprendo la struttura del quadro di un artista di metà Settecento di serie B, C o D. Altre volte parto da foto trovate su internet, ad esempio nei cicli Bdsm sono partito da foto porno vintage, e quando non c’erano o non si vedevano bene i dettagli ho reinterpretato io stesso le pose e mi sono fotografato, quindi spesso c’è anche una parte performativa.

ⓢ Il ritratto è il momento in cui la realtà e la finzione entrano in simbiosi. Mescoli personaggi reali e archetipi. Nel video “Ritratto dell’artista da vecchio” del 2012, invecchiato da un make-up teatrale, interpreti un artista di successo ormai anziano che riflette sulla sua lunga carriera. Nei tuoi quadri ti travesti da fantasma, da conte Dracula, da prete, da feticista (sdraiato nudo a pancia in giù in mezzo agli stivali da donna), oppure ti ritrai nascosto in un’armatura sporca di pittura o mentre passi l’aspirapolvere in ginocchio sul pavimento e tua moglie incinta legge un libro comodamente seduta sul ripiano della cucina. Se nella tua pittura il ritratto diventa una messa in scena teatrale, l’autoritratto è un mascheramento: come Albrecht Dürer che si ritraeva nei panni di Gesù Cristo fino ad arrivare a Maurizio Cattelan, che in forma di manichino vaga per le sale della Biennale alla guida di un triciclo telecomandato o sbuca dal pavimento. Cosa significa per te dipingere te stesso?

Se eccedo nell’autoritratto non è solo per narcisismo ma anche perchè preferisco lavorare da solo. I miei amici mi definiscono “un eremita collaborativo”. Usare me stesso mi permette di assecondare il mio individualismo ermetico e lavorare nella più completa solitudine, senza modelli in studio, senza bisogno di organizzare e coordinare niente e nessuno per scattare delle foto. Essendo l’unico sempre reperibile a me stesso resto quello più facile da usare, in attesa di trovare il coraggio di dipingere un vaso di fiori.