Cosa resta della serie più vista e discussa degli anni Venti? Il ricordo di quanto siamo rimasti colpiti dalla prima stagione, sicuramente. E la quasi indifferenza in cui sono uscite la seconda e la terza.

Green Book ci farà sentire meno stronzi?

Procede a passo spedito verso gli Oscar il film di Peter Farrelly, un feelgood movie riuscito ma con qualche rischio.

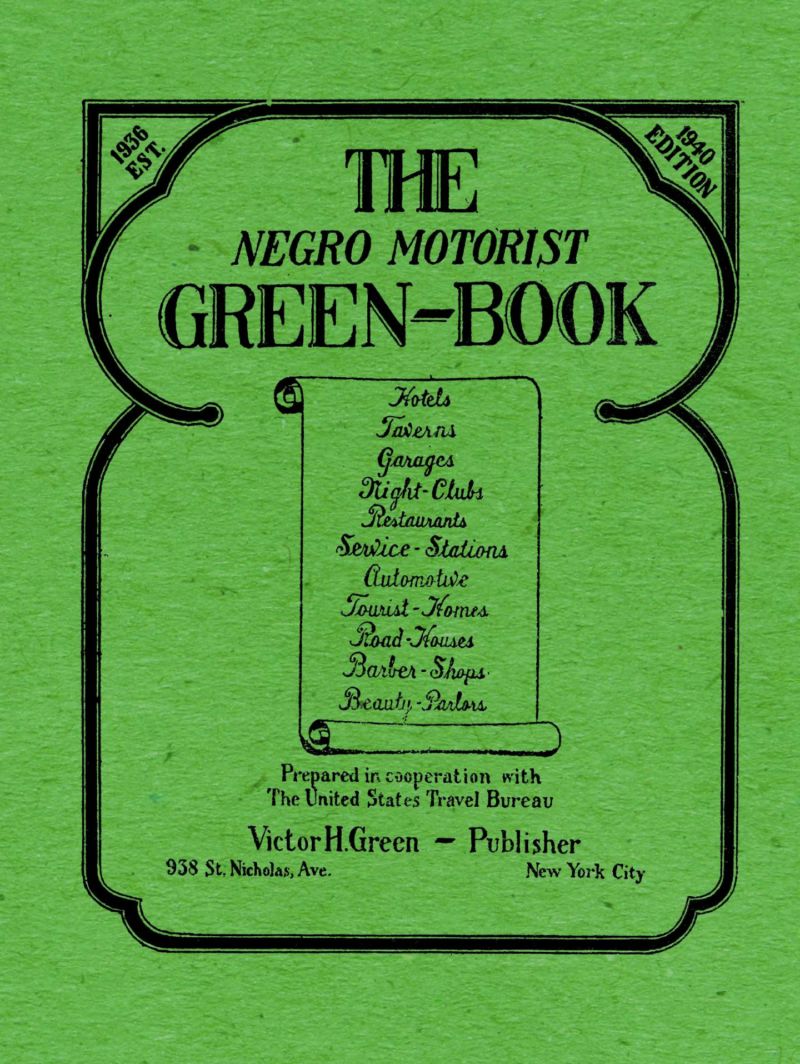

Li chiamano feelgood movie, sono i film confezionati appunto per farci stare bene, usciamo che sembriamo migliori soprattutto a noi stessi, che poi è quel che conta, facciamo un bel respiro fuori dalla sala e torniamo stronzi come prima. È partito a bomba anche qui da noi (quasi due milioni di euro nel primo fine settimana) Green Book di Peter Farrelly, film che procede a passo spedito verso gli Oscar del 24 febbraio, favoletta morale anni ’60 sul rozzo autista italoamericano Tony “Lip” Vallelonga (Viggo Mortensen) che accompagna il sophisticated pianista di colore Don Shirley (Mahershala Ali) nel Sud razzista degli Stati Uniti. Il libro verde del titolo è The Negro Motorist Green Book, guida ai locali che in quell’epoca accettavano i neri negli Stati per così dire nemici. I pregiudizi etnici del primo e i pregiudizi culturali del secondo si stempereranno – ma dai – in una splendida amicizia on the road. Naturalmente è una storia vera, si ride, si piange, e si riflette, come piace scrivere ai recensori, sul mondo di ieri e pure su quello di oggi.

Nell’Italia che lascia i migranti in mezzo al mare, proviamo a usare un film di successo globale per capire dove sta la verità. Che cosa ci insegna la storiella antirazziale e antiodio acriticamente diffuso (c’è anche l’omofobia, non voglio spoilerare come entra nella parabola) che in tanti stanno andando a vedere al cinema? Che lo storytelling della nostra Italia neofascista è una balla colossale? O che, appunto, vogliamo sentirci più buoni per due ore e poi tutti barbari come prima e arrivederci integrazione? Chi lo sa, del resto lo stesso discorso varrebbe per gli americani: 55 milioni di dollari incassati finora dal film (e aumenteranno dopo gli Oscar) e l’ennesimo hate crime a forte presa mediatica registrato appena qualche giorno fa (la vittima è Jussie Smollett, l’attore nero e omosessuale della serie Empire). Una sintesi fin troppo facile, o forse no.

«l libro verde del titolo è The Negro Motorist Green Book, guida ai locali che in quell’epoca accettavano i neri negli Stati per così dire nemici»

Sui temi sensibili al dibattito corrente, il racconto feelgood è, di questi tempi, una tentazione non priva di rischi. Green Book è inattaccabile: gran ritmo, ottime interpretazioni (Ali è, al momento, il nome più papabile per la statuetta come non protagonista, la seconda dopo quella vinta per Moonlight due anni fa), un regista che cambia registro ma senza darsi arie da autore sborone. Dopotutto Peter Farrelly è colui che, insieme al fratello Bobby, s’è inventato il più fortunato filone di commedia demenziale degli anni ’90/2000: da Scemo & più scemo a Tutti pazzi per Mary, e poi Io, me & Irene, Amore a prima svista, Fratelli per la pelle (capolavoro incompreso, quest’ultimo). Qua siamo in territorio dramedy, come si etichetta in gergo, una specie di riedizione di A spasso con Daisy (quattro Oscar trent’anni fa, tra cui miglior film) nell’America post-obamiana, a patto che obamiana lo sia mai stata.

Il rischio non sta in Green Book in sé, che funziona come funzionano i vecchi buddy movie. Sta, piuttosto, nell’assunto intellettuale che c’è dietro: scriviamo un film che faccia stare (politicamente) bene chi lo guarda, per l’appunto. E scriviamolo come si scriverebbe oggi una storia che deve parlare di razzismo e omofobia, di classi sociali e complessi culturali. Il messaggio feelgood deve arrivare forte e chiaro al pubblico dell’America trumpiana, come alle platee dell’Italia salviniana (non credo che questo fosse nelle intenzioni degli sceneggiatori, tra cui il vero figlio del vero protagonista, ma tant’è). E difatti ci arriva. Tony e Don parlano e agiscono come parlerebbero e agirebbero gli stessi personaggi oggi, non come due uomini di quasi sessant’anni fa. C’è una scena in questo senso emblematica: il buzzurro alla guida fa scoprire al musicista col dolcevita di cachemire il pollo fritto, i due si mettono a mangiarlo in macchina direttamente dall’incarto e, alla prima coscetta spolpata, il secondo, abituato a pranzare col tovagliolo bianco sulle gambe, chiede «dove butto l’osso?». Quell’altro gli mostra che basta buttarlo dal finestrino, e poi, preso dalla foga di questo superamento di barriere gastronomiche e culturali, praticamente un’anticipazione dello street food gourmet dei giorni nostri, getta fuori anche il bicchierone della Coca Cola. Al che scopriamo che il pianista è chiaramente pure ecologista, perciò fa fermare la macchina e obbliga il villanissimo chaperon a raccogliere i rifiuti dalla strada. Sarebbe successo negli anni ’60? Non credo. Ma chi se ne importa, se funziona oggi.

Green Book è un film politically correct? Molto. È un film furbo? Decisamente. È un film buonista? Non direi. È un film che manderesti i tuoi amici a vedere? Perché no. È un film che fa stare bene? Se quella era l’intenzione (e lo era), penso di sì: c’è pure il cenone di Natale alla fine. È un film che, una volta finito, fa tornare la gente che ci ha versato sopra le sue lacrime stronza com’era? La risposta a quest’ultima domanda prevede un’altra domanda: la gente ha forse mai smesso di essere stronza?