Tutto è cominciato con il plastico della villa di Cogne: all'epoca l'ossessione per la cronaca nera veniva definita morbosa, oggi la chiamiamo true crime ed è uno dei nostri passatempi preferiti.

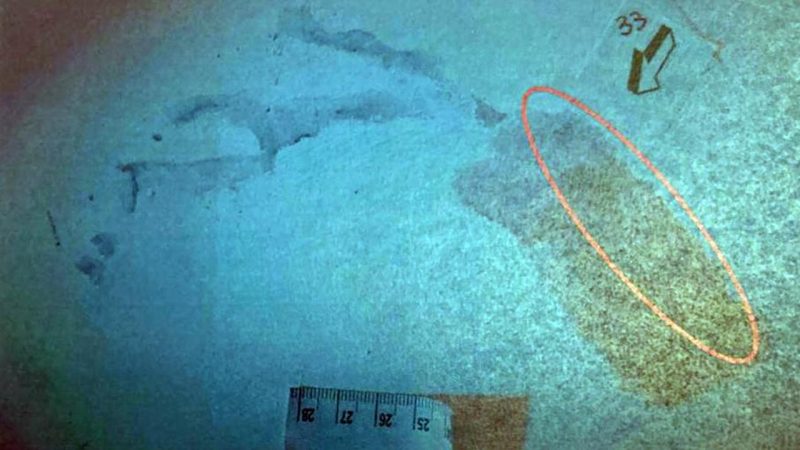

Ritrovati nel canale di Garlasco un attizzatoio, un martello e un’ascia. Torna in mente Sciascia, che scriveva che in Italia la verità si trova sempre in fondo a un pozzo: buttandosi. Ma anche Cluedo: “È stato mr. Sempio, con l’attizzatoio”. E comunque, nel caso, il martello e l’ascia vogliamo davvero buttarli via? Possibile che le indaffaratissime procure, ultima vera locomotiva dell’industria culturale italiana con un indotto che va dai podcast di Chora Media al canale YouTube di Fabrizio Corona, non trovino piste per connetterli a un altro paio di cold case? Pensateci: il canale delle armi del delitto. Grandi potenzialità turistiche o perlomeno ottimo titolo per uno di quei fiacchi noir con vaghe velleità bolanane che vendono anche discretamente.

Se solo leggessimo più gialli

La verità è che se i Balcani producono più storia di quanta non ne possano consumare, questo Paese non produce più abbastanza gialli per gli insaziabili appetiti investigativi dell’opinione pubblica. I delitti orribili purtroppo non mancano – anche se, giova ricordarlo a dispetto di un apparato mediatico e politico che tende a suggerire il contrario, gli omicidi sono in calo vertiginoso e costante dagli anni Novanta a oggi, e l’Italia è uno dei Paesi più sicuri al mondo – ma gli inquirenti si sono fatti più furbi, o gli assassini più fessi, o magari è la tecnologia (non nel senso che gli assassini si sono rimbambiti coi social e Candy Crush, cioè magari anche, ma ora intendevo nel senso di tecnologia investigativa: il Dna, i Ris di Parma, i plastici di Vespa) fatto sta che il colpevole si trova quasi sempre subito, di solito si fa un giro in macchina e va a dormire dalla madre, poi il mattino dopo lo arrestano o si consegna.

Niente più veglie con le candele, media accampati in una nube di gigantesche zanzare padane, interviste ai paesani che incolpano il vicino con cui hanno litigato per la veranda abusiva. Criminologi e avvocati televisivi si sono visti costretti ad abbandonare la vena giocosa, a tratti mefistofelica, con cui erano soliti sezionare alibi, orari, riprese delle telecamere di sicurezza, per litigare sulla semantica di “femminicidio” da Del Debbio con le femministe Pd. Negli ultimi anni perfino l’eterno Chi l’ha visto, guilty pleasure di generazioni di Sherlock da divano ben prima che venisse importata la definizione fighetta di “true crime”, era diventato qualcosa di straziante e pressoché inguardabile: un vero programma di servizio pubblico.

Che per placare la propria sete di delitto e castigo (escluso leggere Dostoevskij, si capisce) l’immaginario collettivo dovesse attingere ai celebri delitti degli anni Novanta e Duemila lo hanno capito per primi autori e sceneggiatori: il documentario su Cogne, il film su Yara, la serie su Perugia, il podcast su Marta Russo, il musical su Avetrana (questo me lo sono inventato, ma è un’idea). Poi però, secondo il principio ormai consolidato per cui in Italia è la televisione a dare forma alla realtà piuttosto che il contrario, avvocati difensori e perfino procure hanno cominciato ad accodarsi.

Bossetti, Olindo, Rosa e tutti gli altri

Prima Bossetti, e tutti a compulsare le reminiscenze delle medie sulla differenza tra Dna nucleare e mitocondriale (alla fine se manca il mitocondriale va bene lo stesso, a quanto si è capito). Poi Olindo Romano e Rosa Bazzi a cui la Corte d’Appello di Brescia ammette a gennaio 2024 addirittura l’appello per la revisione del processo, poi rigettato definitivamente dalla Cassazione. E perfino, nei mesi scorsi, il nuovo processo per una vicenda addirittura storica come quella di cascina Spiotta, con Curcio e Moretti rinviati a giudizio insieme a Lauro Azzolini, che dopo esattamente mezzo secolo ha confessato di essere l’uomo misterioso che si trovava sul posto e riuscì a fuggire, ma ha anche dato una versione decisamente meno fortuita di quella ufficiale dello “scontro a fuoco” in cui morì Mara Cagol (e lì l’attenzione dei media si è un po’ spenta). Tutti questi processi hanno in comune qualcosa: la loro natura indiziaria, la circostanzialità delle prove, l’attaccamento a una tesi da parte della procura, e stando così le cose è inevitabile che basti così poco a riaprire tutto, allungando ulteriormente l’infinito dei tempi giudiziari e cancellare definitivamente la certezza (della pena e di tutto il resto).

Le geremiadi sociologiche sul perché lo scellerato carattere nazionale sia così attratto dalla cronaca nera le conosciamo, e per postura dolente fanno esse stesse parte dello scellerato carattere nazionale: il Paese cattolico ossessionato da peccato e castigo, la vocazione al pettegolezzo, la passione per dietrologie e intrighi. Di certo è vero che a differenza degli americani noi non abbiamo fede nel progresso ma nella provvidenza, e questo si traduce nel fatto che loro creano, distruggono e creano di nuovo, mentre per noi il sacro è l’inconcluso, il nostro sguardo sul mondo è sempre categorico, sommario, ma mai definitivo. Non a caso loro eccellono nelle serie tv, noi nelle soap opera.

Delitto e castigo

Ma a leggere quello che in questi giorni si sta scatenando intorno a Garlasco viene soprattutto da chiedersi: ciò che ci coinvolge è il desiderio di giustizia o la fascinazione per l’impunità?

Il racconto che ci è stato proposto, da quando è stato reso noto il ritrovamento invero clamoroso del DNA di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi, non ha infatti l’andamento induttivo del classico whodunit, ma quello maieutico del Tenente Colombo (per creare il quale gli autori si ispirarono a Porfirij Petrovič: Delitto e castigo, a ben vedere, avremmo proprio dovuto leggerlo): sappiamo benissimo chi sono gli assassini – almeno così ci viene suggerito, con lo stesso sprezzo della presunzione di innocenza che fu applicato quindici anni fa al sospettato di allora – e il piacere, che ha qualcosa di sadico, non sta nello scoprire chi sono, ma come e quando verranno incastrati.

Se sui social parliamo degli avvenimenti di Garlasco a cui assistiamo in tempo reale in termini di puro intrattenimento, come se fosse una serie tv, non è solo per cinismo o per la solita ironia blasé, ma forse anche perché riconosciamo in noi stessi la postura dello spettatore che ha solo la piacevole illusione di partecipare a un processo creativo o euristico, mentre in realtà si affida al narratore, in questo caso mediatico, in modo totalmente passivo.

E come Petrovič era infine un doppio filosofico di Raskòl’nikov, anche a noi tocca la sorpresa non necessariamente gradita del rispecchiamento, mirabilmente sintetizzata da un’immagine talmente esplicativa da risultare soverchia: quella di Angela Taccia, l’avvocata e amica di Sempio dal disinvolto stile comunicativo sui social, che si fa intervistare dai giornalisti con a tracolla la tote bag di Indagini, il podcast true crime di culto del Post. Eccolo il giochino meta che ci fa impazzire, la strizzata d’occhio, l’autofiction, il fiacco noir vagamente bolanano che comunque alla fine compriamo sempre.

Resta fuori, naturalmente, la storia con cui non sappiamo né vogliamo misurarci. Quella di chi, eventualmente, ha passato oltre metà della vita adulta in carcere da innocente e non potrà essere risarcito né col denaro né con la retorica della vittima di cui possediamo infinite, sebbene inflazionate, scorte.

Secondo il nuovo testo del Ddl non è più l’assenza di un sì chiaro a essere decisiva, ma la dimostrabilità di un no: è una differenza importantissima, nonostante si cerchi in ogni modo di deridere e minimizzare la questione.

Inventato al Nord, lo stereotipo del maranza si sta diffondendo adesso anche al Sud ma con differenze piuttosto marcate, generando ulteriore confusione attorno a un termine già discriminatorio e strumentale.