Quasi tutti Paesi europei si sono espressi contro la decisione della Biennale e in tanti hanno già iniziato a minacciare il boicottaggio.

Francesca Mannocchi, convivere con l’imprevedibile

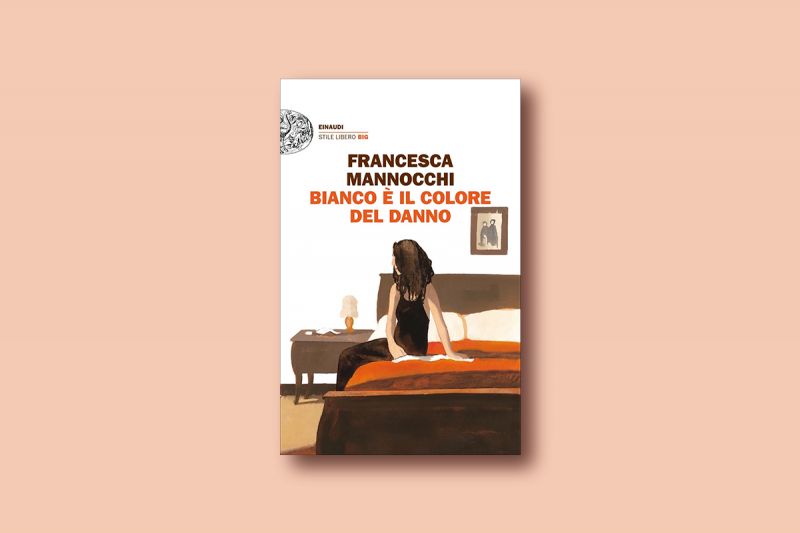

Intervista alla cronista autrice di Bianco è il colore del danno, il memoir in cui ha raccontato la sua vita alle prese con una malattia difficile.

Francesca Mannocchi è una giornalista: avrete letto i suoi pezzi su L’Espresso, avrete visto i suoi reportage a Propaganda Live. Francesca Mannocchi è una madre. Francesca Mannocchi ha una malattia neurologica cronica, è una donna di trentanove anni malata di sclerosi multipla. Bianco è il colore del danno (Einaudi), uscito il 2 febbraio, è il libro in cui Francesca racconta la vita con la malattia, una testimonianza del lavoro necessario a tenere assieme quel che era prima e quel che è stato dopo, le parti in cui spesso siamo costretti a scomporci. Nel mezzo, tra prima e dopo, il bianco: il colore delle lesioni nella «mappa in scala di grigi che è la vita della malattia, il suo stare, il suo evolversi, dentro di me».

ⓢ Il tuo mestiere è l’inviata di guerra. Sei abituata a fare la valigia e partire, a stare in posti dai quali gli altri scappano. Come stai mettendo assieme questa parte della tua identità con quella che ora deve preoccuparsi della malattia?

Innazitutto voglio chiarire una cosa. A me la definizione inviata di guerra proprio non piace. La capisco ma mi sta stretta, come in generale mi stanno strette tutte le definizioni che tendono a creare un confine. Quando parlo del mio lavoro passato, presente e spero futuro, mi piace definirmi cronista perché cerco, e magari non sempre ci riesco, di usare lo stesso metodo e lo stesso sguardo a Mosul, a Tripoli, in una periferia romana o alla mensa della Caritas. Per come la vedo io, quello che fa la differenza nel lavoro è il tentativo di applicare metodi e non usare categorie. È una delle cose che spero si capiscano leggendo il libro: a me sta stretto tutto quello che è identitario, quindi mi sta stretta la definizione di un lavoro, mi sta stretta la definizione di malata, mi sta stretta la definizione convenzionale di madre. Cerco di dotarmi di strumenti che mi permettano di stare dentro queste categorie evitando di rimanere ingabbiata.

ⓢ Allora riformulo: com’è cambiato il tuo lavoro di cronista ora che devi preoccuparti anche della malattia?

Il mio lavoro è cambiato profondamente nell’organizzazione. Naturalmente i viaggi sono talvolta vincolati alle iniezioni che devo fare, iniezioni che sono costretta a portarmi dietro. Dentro di me non sento frustrazione per questi vincoli, cerco di prenderla come una sfida organizzativa. Devo pensare a come fare, sì. Però per me la questione non è mai stata se fare ma come fare. Ci sono ovviamente delle cose che non posso fare. Alcune profilassi vaccinali, per esempio quella contro la febbre gialla, perché va in conflitto con la terapia che sto seguendo per tenere sotto controllo la sclerosi. Per questo, ci sono luoghi del mondo ai quali in questo momento mi sono imposta di non pensare. Mi provoca dolore, questo? Certamente. È una limitazione? Certamente. All’inizio non è stato facile accettare che non potevo andare in Sud Sudan perché non posso fare un vaccino che è obbligatorio per entrare in quel Paese. Allo stesso tempo cerco di concentrarmi sulla mia curiosità, mi dico che se in un posto non ci posso andare allora ne troverò un altro in cui questo problema non si pone. Se non posso andare in Sud Sudan, allora andrò in Bangladesh.

ⓢ E la vita fuori dal lavoro?

Non è cambiata perché non sono cambiata io. Il fatto è che io non ho mai reso la mia condizione un’identità, non l’ho fatto neanche con questo libro. La mia intenzione era costruire un’antropologia della malattia, volevo che “io” fosse “noi”. È un lavoro che ho fatto anche su me stessa. Non significa far finta che la condizione, la malattia, non esista. Significa viverla come un pezzo di normalità, perché ormai è diventata un pezzo della mia normalità. E quindi si gestisce come si gestisce l’organizzazione di tutto il resto: il giorno in cui si va a fare la spesa, il giorno in cui si accompagna il bambino al teatro, il giorno in cui si ha l’appuntamento dal dentista. Io ho anche l’appuntamento con la terapia. La vivo come consuetudine, non come normalità, mi correggo. Va fatta e quindi si fa. E ci tengo a premettere che la mia condizione è relativamente fortunata: in questi anni la malattia non è diventata un fattore invalidante, ho visto delle cose di me che cambiavano ma non ho mai avuto un impatto invalidante fisicamente. È importante per me dirlo perché ci sono persone che hanno visto il corpo peggiorare molto, molto velocemente.

ⓢ “Leggere Francesca Mannocchi per resistere al ‘niente sarà più come prima’”, così si intitola il pezzo scritto su Il Foglio da Adriano Sofri e dedicato al tuo libro. Niente sarà più come prima o torneremo alla normalità?

A marzo, quando è iniziato il lockdown, io mi sentivo in stasi. Aggiungerei che era una stasi bizzarra, ma ancora adesso non so se sia l’aggettivo giusto. Mi guardavo intorno e vedevo le persone giustamente, comprensibilmente smarrite. Io sentivo di non esserlo. Mi sono chiesta che cosa dipendesse questa differenza, questa distanza dagli altri. Ho capito che dipende da due cose: la prima è che io sono abituata a lavorare in luoghi in cui l’attesa, il tempo sospeso, sono comuni. Può capitare di passare giorni in attesa di qualcosa che magari non arriva: un appuntamento, un permesso, un accesso; la seconda cosa è che con la condizione nella quale ci siamo ritrovati nelle prime settimane di lockdown io in realtà ci convivo, cerco di conviverci, già da qualche anno. Avevo già iniziato ad abituarmi alla convivenza con l’imprevedibile. È un processo che non finisce mai, sia chiaro. Ma la mia malattia ha questa natura, è imprevedibile. Questo mi ha spinto a ripensare la mia vita non mossa dal desiderio di riportarla dove era prima, perché dov’era prima non si torna.

ⓢ È un approccio, questo, che pensi possa spostarsi dall’individuo alla società? Viviamo un momento sconvolgente, non sappiamo quando finirà e non abbiamo ancora trovato un modo di rimettere assieme i pezzi della nostra vita.

Non credo aspettare la fine sia la cosa giusta da fare. Se aspettiamo la fine rischiamo di essere delusi. Non sto dicendo che sia facile, tutt’altro, ma penso dobbiamo costruire una continuità, una continuità diversa da come ce l’aspettavamo, faticosa, frustrante, mortificante, ma una continuità. È la cosa che succede a chi ha una malattia e che in questo momento sta succedendo a un corpo sociale che è potenzialmente malato, perché oggi siamo tutti potenzialmente esposti alla malattia. È per questo che credo che questo libro, prima di essere la mia storia, sia un libro profondamente politico. Quando ci sono di mezzo le parole c’è sempre di mezzo la politica. E le parole in questo momento ci devono aiutare a ripensare il lessico della malattia, un lessico individuale e collettivo.

ⓢ Per un’antropologia della malattia, verso un nuovo lessico della malattia: sono battaglie difficili nel Paese in cui ancora si scrive “è morto di un male incurabile”. Mettendo assieme il tuo mestiere di cronista e la tua esperienza di paziente, che Paese hai scoperto in questi anni tra le corsie degli ospedali e le visite con i medici?

Io ho incontrato delle eccellenze, umane e professionali. Ricercatrici, dottoresse, praticanti, medici che hanno instaurato con me un rapporto negoziale. Ci tengo a sottolineare questa parola. Le malattie croniche, a differenza delle altre, portano un destino diverso. Sei destinato ad avere un rapporto con lo spazio ospedaliero, con la medicina, con la scienza, molto a lungo. Per sempre, se non si trova una cura. Questo fa sì che il rapporto non possa essere quello tra guaritori e malati, deve essere un rapporto di negoziazione. Sempre. E la negoziazione deve riguardare anche la lingua. La lingua scientifica talvolta usa delle categorie che il malato sente non corrispondere a quello che prova: alla paura, a quello che vede, a quello che vive, a quello che gli manca, a quello che non capisce. È vero che la scienza deve fare dei passi avanti dal punto di vista lessicale, ma è anche vero che il malato deve chiedere questa chiarezza alla scienza. Cambieremo il discorso sulla malattia e sui malati solo se il rapporto tra medico e paziente diventerà sempre più un rapporto in cui ci si viene incontro.

ⓢ Bianco è il tuo passo verso gli uni e verso gli altri, verso i medici e verso i pazienti?

Scrissi della mia vicenda la prima volta su L’Espresso tre anni fa, parlavo di me, del rapporto che stavo costruendo con il Servizio Sanitario Nazionale, della scoperta di una condizione nuova che mi stava cambiando. Mi ha colpito l’enorme risposta delle persone che avevano voglia, ma ancor di più bisogno, di raccontare, di raccontarsi. A un certo punto, ho cominciato a pensare che non stessi scrivendo per me. Ho iniziato a considerarmi una parte per il tutto, una dei tanti come me. Per me questo ha significato cominciare a parlare non solo della malattia, ma anche di famiglie come la mia: normali, ordinarie, gli atomi di questo Paese, che raccontiamo poco perché ci raccontiamo poco. Sono storie di umiltà, di fatica quotidiana. Tutto questo ha portato tante persone a riconoscersi nella mia ordinaria, banale imprevedibilità, la stessa che attraversa tante altri attorno a noi, vicino a noi. A due settimane dall’uscita del libro, quello che mi colpisce e commuove sono le storie personali che le persone stanno privatamente condividendo con me. Questo mi fa pensare che l’esperimento di antropologia letteraria che ho tentato sia riuscito, che dentro questo libro sia finita non Francesca ma l’archetipo di tante persone tutte uguali.

ⓢ Hai paura che la malattia diventi un’identità?

No. Io non sono una persona malata. Io sono Francesca e mi è capitato di avere la diagnosi di una malattia. Sono due frasi che raccontano due storie diverse. Non vivo la malattia in contrapposizione ma in continuità. Posso passare un’ora con te a parlare di come gestisco la sclerosi, staccare il telefono e mettermi a preparare una trasferta in Libia.

Un set speciale e segreto che ora, nel giorno dell'anniversario della morte del fondatore, si può ascoltare e scaricare gratuitamente sulla pagina Bandcamp di C2C Festival.

Lo scrittore ha recentemente ribadito che «non è dell'umore giusto» per scrivere il finale, gettando nello sconforto chi da anni lo attende. Ma il tormentato rapporto con la sua opera più famosa dice molto su cosa significhi oggi essere uno scrittore di successo.