Cosa resta della serie più vista e discussa degli anni Venti? Il ricordo di quanto siamo rimasti colpiti dalla prima stagione, sicuramente. E la quasi indifferenza in cui sono uscite la seconda e la terza.

Daniel Johnston, il più indie di tutti

È morto l'11 settembre a 58 anni il cantautore di culto che ispirò Kurt Cobain: la sua parabola contiene tutte le contraddizioni della musica indipendente.

Un secolo fa, ospite in radio, il conduttore mi parlò in diretta di Alda Merini. Feci una battuta mediamente insolente e subito il conduttore sbottò: «Non ci toccare Alda Merini!». Ma chi te la vuole toccare, avrei dovuto dire, non fossi stato così poco insolente. Perfino lei, pensavo, ti direbbe: «Ma chi ti ha eletto a mio guardiano! Ma lascia un po’ che il giovine mi toccacci, perfino in modo sconveniente! Ma non trasformarmi in un santino di poetessa del cazzo!» E invece no, si finisce lì. Santini, amori folli, schizofrenia come gabbietta per i canarini che ci piace sentire cinguettare. E ora Daniel Johnston è morto.

Guru sepolto della musica indie, schizofrenico, innocente tenerissima icona dei seguaci della melodia laterale: è stato tutto raccontato in un documentario che avreste dovuto vedere, e allo stesso tempo forse no. «Avete avuto una bella vita? Avrebbero potuto trarne un film?», recitava un altro santo tossico come Jim Morrison. E pensa se hai avuto una storia così triste che qualcuno è già riuscito a trarne un documentario in vita. Ad ogni modo nel film si parla di un ragazzetto con una passione per la musica, come tutti; che riesce a farsi notare, come qualcuno; che poi non regge, come alcuni. E infine non regge per niente. Sbrocca, ingrassa, delira. Viene ricoverato. Eppure, in qualche strano modo, regge. Sta su, tiene, continua a suonare e a scrivere canzoni. Dalla cameretta allo showbiz alla cameretta. Dove forse lo showbiz è la cameretta.

Alda Merini. I matti non si possono toccare, anche se si lasciano toccare di continuo. Con Daniel Johnston la faccenda è abbastanza simile. Sbiellato immortale, eterno perdente della musica: la storia è nota e amata da tutti e da nessuno, come ogni cosa indie e come ogni cosa rock. Un ragazzino pieno di talento scrive canzoni e piano piano riesce a farsi spazio nel corso degli anni ottanta e poi ha un tracollo psichico, ma naturalmente proprio quando ha questo schianto la superstar indie vera – Kurt Cobain, che ci insegna che c’è sempre un indie più indie di te – si fa fotografare con una maglietta dove c’è un suo disegnetto e un suo motto (Hi how are you?) e lui diventa subito un culto underground, perché un culto può essere solo sotterraneo e perché più sotterraneo del disagio mentale non c’è nulla, nemmeno la droga, che perlomeno è una scelta. No, qui siamo nella predestinazione, nel disagio senza scampo, dove la grazia cerca di farsi strada a suon di note. E tutto viene da sé: è schizofrenico, è bravissimo, è malato, è pazzo, è John Lennon redivivo, è Syd Barrett senza quegli stronzi dei Pink Floyd. Teologia del lo-fi e del delirio. Temi te stesso e ama i tuoi nemici. E la musica continua a girare. Quale musica?

Ecco. Parliamone. Cerchiamo di capire che cos’è stato Daniel Johnston al di fuori della diagnostica, delle foto dolcissime in cui è panzone e fumatore, del miracolo (ahah) di un malato di mente che fa delle belle cose. Ascoltare – sempre – Daniel Johnston equivale a entrare in un regno con vaghezze primordiali. Tornare indietro, regredire, andargli incontro nel parchetto giochi e nella corsia d’ospedale dove in fondo ti sta prendendo per il culo (i bambini e i matti, non so se ve ne siete resi conto, vi prendono per il culo). Tu vai da lui, riluttante e sedotto, proprio come lui, sedotto e riluttante, ha voluto andare incontro al mondo. Apri le prime canzoni e ti ritrovi in un demo infinito, incompiuto eppure completo: Paul McCartney per sempre relegato nella tavernetta, Julian Cope fermo nel tempo, i Nirvana più grunge di ogni cosa grunge abbiano mai fatto. Semplicità disarmante, spiazzante ingenuità: le frasi lasciate a metà, i giri melodici soavi ma raschianti, l’assenza totale di una band e quindi di un contesto e quindi di un ambiente e quindi di qualcosa che ti faccia uscire da quella stanza che non sia te stesso che giri per la strada e ai festival e ovunque a far girare i tuoi nastri da solo, a farti conoscere tuo malgrado, a contraddire tutto. E poi emergere in fondo a quel tunnel sedato e inquieto e autistico che è l’adolescenza.

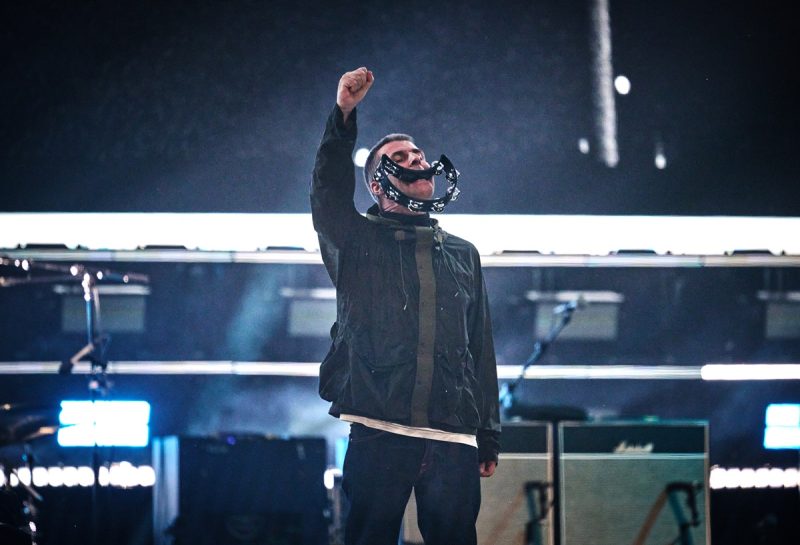

Daniel Johnston si esibisce durante il South By South West Music Festival il 16 marzo 2005 presso la Austin Music Hall di Austin, in Texas (Foto di Jana Birchum / Getty Images)

Trovare persone che credono nel tuo talento (evidente, enorme), scovare gente che nelle quattro note apparenti di pianola ritrova i Beatles, uscire dalla boombox dove parli da solo e dici «Hello, hello» prima di registrare. Era una sala prove eterna, Daniel Johnston, il fruscio, gli errori, le zeppe, le stonature, le velleità incerte, ascoltarsi fare un acuto agghiacciante e crederci lo stesso. E crederci perché in fondo la linea melodica è bella e funziona. Pianobar stralunato, rimodulazione tossica alla Burt Bacharach, implorazione romantica: le canzoni che parlavano davvero dell’amore le ha scritte Daniel Johnston, molto più dei Beatles, che in fondo volevano sempre sedurre e ci credevano fino a un certo punto. Johnston ci credeva nella disperazione. L’autocommiserazione che diventa estasi. Quando canta la parola “amore” è come se dicesse la parola “dottore”, con lo stesso sconforto e la stessa speranza delle rime scontate. Gli tremavano le mani.

E poi riemergere con gli anni novanta. Mark Linkous ti produce un disco. Ti ripulisce le canzoni e lo esplicita a tutti aprendo il disco con un demo che diventa una canzone, come un’epifania. E lui si lascia fotografare in poltrona, panzone, addormentato, mito antimito di sé stesso che si presta alla posa che non dovrebbe essere posa. E infatti un mio amico distante mi disse: «Andiamo a sentirlo a Genova, al massimo è fatto e si addormenta bof sulla poltrona sul palco!» E non andammo, bof, addormentati noi sulle poltrone di casa. Infine esce il disco doppio dove lui in copertina contempla la sua tomba con un mazzo di fiori in mano e tutti i sottodivi del sottomondo – Beck, Tom Waits, eccetera – levigano le sottocanzoni e le rendono quello che avrebbero potuto essere ma che in realtà sono sempre state (e basterebbe ascoltare un pezzo magistrale come True Love Will Find You in the End nelle due versioni – sua e di Beck, appunto – per capire: ascolti la sua e pensi che lì sotto c’è un capolavoro trascurato; ascolti quella di Beck e rimpiangi assurdamente la dimensione dimessa dell’originale: e non ne esci più). E dopo tutto questo arriva il documentario che ne racconta la medicina, la follia controllata – c’è o non c’è? – e infine per certi versi racconta noi felici voyeur del cantante talentuoso sbiellato, “sorry entertainer”, santino che ha sprecato tutto ciò che non abbiamo e a cui vogliamo bene. Gli dedichiamo una targa, parliamo di lui accorati alla radio, lo teniamo in palmo di mano come un amore sbagliato. Che cos’è l’autenticità? Che cos’è vendersi? Che cos’è il talento? La parabola di Daniel Johnston – commediante e martire – contiene tutte le contraddizioni belle e brutte della musica indie. Era grande, non è mai stato grande, era malato, contava qualcosa? Mark Linkous è morto. Kurt Cobain è morto. Daniel Johnston è morto. Tu credi in quello che fai?

Sempre Songs of Pain, comunque, come recitava la sua prima cassettina. Canzoni di dolore perché di amore. Le rime antiche, basilari: ritornare alla pianola e all’infanzia, a sentimenti elementari, che ancora seducono – giustamente – tutti (e poi nessuno, in fondo: siamo sempre nella cameretta della bolla). Farsi corpo della fanciullezza e della frustrazione di tutti e poi fumarsi una sigaretta con la pancia enorme traboccante di medicine a beneficio dello sguardo dolce e compassionevole e morboso del mondo. Lasciarsi toccacciare, sì. Daniel Johnston: allo stesso tempo bambino e morto che cammina, ninna nanna e litania funebre. Hi how are you? Non è una cosa carina da dire?