Cosa abbiamo letto a gennaio in redazione.

Enrique Vila-Matas lo ha descritto come «uno scrittore di archivi, maschere e rovine, un esploratore ostinato degli abissi». Carlos Fonseca è infatti uno scrittore che ama catalogare immagini, fotografie, persone, luoghi, paesaggi urbani e naturali, creando così un cumulo di storie, una dentro l’altra, strutturando i suoi romanzi come un insieme di scatole cinesi o matrioske. Lui stesso ha paragonato i suoi libri a delle indagini forensi: al lettore è richiesto un lavoro certosino per capire come certi elementi si connettano tra loro, e, proprio come nelle vere indagini, ci sono lacune nella narrazione, silenzi e assenze nei momenti chiave.

Nato nel 1987 a San José, in Costa Rica, Fonseca ha trascorso gran parte dell’infanzia e dell’adolescenza a Porto Rico. Dopo aver studiato negli Stati Uniti (a Stanford e Princeton), si è trasferito a Londra, dove insegna attualmente letteratura latinoamericana al Trinity College di Cambridge. Tutti questi luoghi lo hanno formato in modo significativo, e nei suoi romanzi-ricerca questo background emerge progressivamente, man mano che ci inoltriamo nei temi centrali dell’autore: il viaggio, l’identità e il linguaggio. Se dovessimo tracciarne un breve profilo letterario, potremmo dire che Fonseca oscilla costantemente tra la prosa di Sebald, quella di Bolaño e la tradizione postmoderna americana.

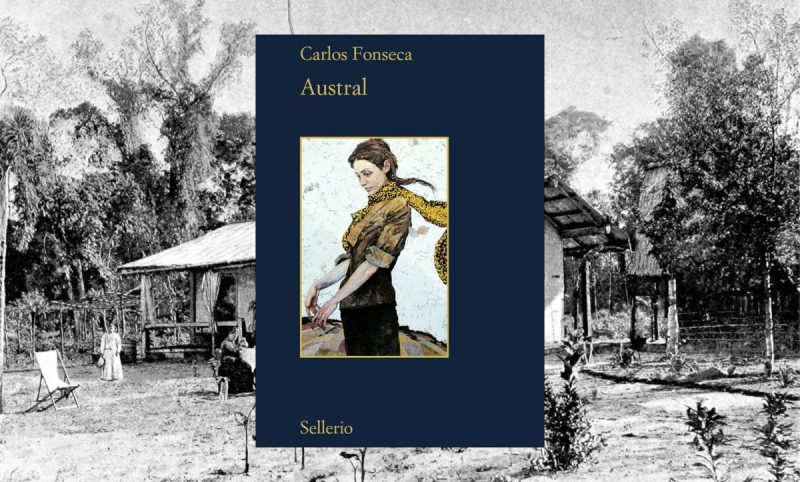

Nel suo ultimo libro, Austral (Sellerio, traduzione di Gina Maneri), la storia novecentesca dell’America Latina viene sublimata in un’indagine profonda e fagocitante: Julio Gamboa, professore di letteratura negli Stati Uniti, riceve una lettera dalla sua amica scrittrice Aliza Abravanel, che, malata e afasica, gli chiede come ultima volontà che sia lui a curare la pubblicazione del suo manoscritto finale.

Ripercorrendo i passi dell’amica attraverso Paraguay, Argentina e Guatemala, si dipana così la storia di diversi personaggi: un antropologo studioso della colonia proto-nazista Nueva Germania, fondata dalla sorella di Nietzsche nel cuore della giungla; un ultimo parlante indigeno in lotta contro l’estinzione della propria cultura; e un sopravvissuto al genocidio guatemalteco che vuole fondare un Teatro della Memoria, sulle orme del filosofo rinascimentale Giulio Camillo. Tutti personaggi eccentrici, o, secondo la definizione di Wittgenstein (altro personaggio chiave presente nel libro e feticcio di Fonseca), intrappolati in un linguaggio privato, ossia guidati dalle loro idee fisse nei labirinti da loro stessi creati.

ⓢ Cominciamo dall’origine di Austral. Come è nata l’idea di scriverlo?

Nel 2015 o 2016 avevo scritto un racconto intitolato L’Ultimo, in cui descrivevo la relazione tra un antropologo e l’ultimo parlante di una lingua indigena. In quel racconto avevo inserito all’interno un’altra storia che mi aveva sempre affascinato: quella di Elisabeth Förster-Nietzsche, la sorella del famoso filosofo. Molti anni dopo — tre o quattro anni dopo— ho ripreso quel racconto e sentivo che conteneva una storia legata a un tema più ampio che mi ha sempre interessato: la perdita del linguaggio. È da lì ho cominciato a scrivere Austral.

ⓢ Il tema comune che unisce i protagonisti – Julio, Aliza e Juvenal Suárez – è il linguaggio, ma anche il suo progressivo abbandono. Perché hai scelto di incentrare questo tema nel tuo romanzo?

Credo che gli scrittori tendano a vedere il linguaggio in modo diverso da come lo usiamo nella vita quotidiana. Austral è un romanzo sulla perdita e sull’abbandono del linguaggio, ma proprio per questo è anche un tentativo di salvarlo dal proprio naufragio. C’è un momento nel romanzo in cui si dice qualcosa del tipo: «solo chi ha perso l’immediatezza e la trasparenza del linguaggio è in grado finalmente di vederlo». Credo che nella vita di tutti i giorni utilizziamo il linguaggio in modo invisibile, trasparente, puramente comunicativo, e che per coglierne davvero il lato poetico a volte dobbiamo imparare a recuperarlo dalle rovine.

ⓢ La lingua sembra avere anche una dimensione politica. Juvenal Suárez è l’ultimo parlante della comunità Nataibo, Aliza decide di abbandonare l’inglese e pubblicare solo in spagnolo, sebbene sia la stessa lingua coloniale che rischia di cancellare le lingue indigene dell’America Latina. Quale riflessione possiamo trarre da questo? E che ruolo gioca la figura del traduttore in questo discorso?

Sì, mi interessava scrivere queste domande in relazione alle politiche linguistiche attuali. Mi sembra che ci siano sempre dinamiche di potere che mettono in relazione lingue diverse. In questo caso, ad esempio, nel rapporto tra l’inglese e lo spagnolo. L’inglese viene spesso visto come la lingua coloniale, ma nel contesto dell’America Latina è evidente che la lingua coloniale è lo spagnolo, in relazione alle migliaia di lingue indigene parlate nella regione. Mi piaceva pensare a questa specie di matrioska: dinamiche di potere che si incastrano l’una dentro l’altra. E proprio la figura del traduttore mi sembra fondamentale in questo tema, perché è colui che traduce i linguaggi specifici nei linguaggi coloniali. In questo caso mi interessava recuperare o analizzare la figura del traduttore indigeno, che ha una storia affascinante, che ci porta, ad esempio, alla figura della Malinche nel contesto mesoamericano.

ⓢ Immagino che il titolo Austral si riferisca a un Sud indefinito. Tuttavia, il viaggio che intraprende Julio non è solo spaziale, ma anche temporale, un po’ come quello di Pedro Páramo…

Credo che il titolo Austral si riferisca, come giustamente dici, al sud. Ed è proprio un romanzo in cui il nord e il sud del mondo si definiscono in modo speculare. Cioè, non esistono un sud e un nord definiti e indipendenti, ma nord e sud sono un gioco di specchi che riproduce all’infinito fantasie, desideri e paure. Queste fantasie, paure e desideri non si manifestano solo spazialmente, ma anche temporalmente: il rapporto tra passato e presente è anch’esso una relazione fatta di miraggi e illusioni.

ⓢ Come i tuoi personaggi, sei stato un viaggiatore frequente e hai vissuto in diversi Paesi. Questo ti ha formato come scrittore?

Sì, sono stato molto segnato dalla figura del viaggio. Ho viaggiato fin da piccolo, dato che sono figlio di madre portoricana e padre costaricano. Immagino che la nozione del viaggio fosse inscritta dentro di me. E quello che tutti i viaggiatori sanno è che il primo viaggio porta a un secondo, a un terzo, e così via all’infinito. In un certo senso, è così che si intrecciano le reti locali e globali che compaiono nei miei libri.

ⓢ Si ha la sensazione che i tuoi romanzi siano, in un certo senso, tutti interconnessi. Troviamo sempre personaggi che conducono un’indagine o che devono rivelare qualche segreto del loro passato. Nel tuo saggio “La lucidez del miope”, hai coniato il termine “romanzi forensi”. Cosa indica questo?

Mi è sempre piaciuto il modo in cui gli antropologi forensi arrivano su una scena — di solito una scena di un crimine storico — molti anni dopo che gli eventi sono accaduti, e riescono a ricostruire, a partire dalle rovine, un’immagine di quel passato. In questo senso, tutti i protagonisti dei miei romanzi funzionano un po’ come quegli antropologi forensi: conducono un’indagine per cercare di costruire una sorta di mosaico di un passato che era stato traumaticamente cancellato.

ⓢ Alla fine del romanzo, c’è anche una riflessione sulla violenza, sui traumi del colonialismo e sul genocidio. In passato, hai anche scritto un saggio accademico intitolato “The Literature of Catastrophe: Nature, Disaster, and Revolution in Latin America”. Che ruolo svolgono documenti e archivi in questo processo?

Mi ha sempre interessato molto la possibilità della figura del testimone, la possibilità di rendere testimonianza. Nel caso di Austral, mi interessava riflettere — in un senso forense — sulla possibilità di testimoniare non solo a partire dall’esperienza vissuta dell’evento traumatico, ma anche sulla possibilità di trovare nel mondo, nella materia, una sorta di archivio, un’iscrizione della violenza storica.

ⓢ Ciò che mi affascina di più dei tuoi personaggi sono le loro manie, le loro ossessioni. In uno dei tuoi articoli su LitHub, hai parlato di questi “eccentrici”, guidati dalle loro idee attraverso labirinti di loro stessa creazione, che spesso portano a incomprensioni e isolamento. Anche Thomas Bernhard è menzionato nel testo, il che presumo non sia una coincidenza…

Sì, mi interessano sempre molto i personaggi eccentrici, guidati dalle loro ossessioni, dalle loro manie, dalle loro idee fisse. A volte penso che i miei romanzi siano una sorta di asilo o sinagoga per eccentrici. Sono affascinato molto da scrittori come Thomas Bernhard, che cercano di riflettere sulla figura dell’eccentrico nei loro romanzi. Mi interessa soprattutto come la solitudine dell’eccentrico possa dare origine allo stesso tempo ad una comunità di eccentrici.

ⓢ Nel libro si fa spesso riferimento anche al concetto di linguaggio privato, una nozione mutuata da Wittgenstein.

Certo, l’eccentrico è proprio colui che è intrappolato, in una certa misura, nel suo linguaggio privato, nel linguaggio privato della sua ossessione, della sua idea fissa. Ma, come dicevo, mi interessa sempre il rapporto o il passaggio da questi linguaggi privati dell’ossessione ai linguaggi comunitari o condivisi, che danno origine alle società, alla possibilità di una comunità. In particolare, in Austral mi interessava il fatto che, quando Ludwig Wittgenstein riflette sull’impossibilità del linguaggio privato, lo fa proprio in relazione ai linguaggi del dolore. Il dolore è, da un lato, la cosa più intima e privata, ma allo stesso tempo, sento — come esploro in Austral — che è ciò che dà origine alla fondazione di una comunità e di una collettività.

ⓢ Soprattutto dopo la pubblicazione di Museo animale, la tua opera viene spesso paragonata a quella di W.G. Sebald. Ma anche in questo romanzo vedo molte somiglianze (ad esempio, l’interazione tra natura e cultura, storia e memoria, e la narrazione non lineare). Che ne pensi di questo paragone?

Oltre a vedere Sebald nel mio lavoro, quello che posso dire è che l’ho letto con grande apprezzamento. Penso che nel suo lavoro si trovi la possibilità di pensare alla violenza storica in un modo molto interessante: una violenza storica che è inscritta non solo nella cultura ma anche nella natura. Come dici giustamente, quel rapporto tra natura e cultura, storia e memoria, è qualcosa che in qualche modo prendo da Sebald e, naturalmente, dal teorico che lo accompagna, che sarebbe Walter Benjamin. Penso che, in un certo senso, Sebald ci abbia dato questa nozione di costruire un romanzo dalle rovine, come una sorta di mosaico di violenza storica.

ⓢ Se dovessimo trarre una morale da Austral, mi sembra che sia il nazionalismo che l’identità poggino su fondamenta instabili, e persino i viaggi, o la fuga verso la natura, non conducano necessariamente a una destinazione finale. Credi che l’arte e la scrittura siano l’unico antidoto a tutto questo? O sono semplicemente un’imitazione della realtà?

Credo che Austral sia un romanzo in cui qualsiasi tipo di identità — e in particolare qualsiasi tipo di identità nazionalista — viene immediatamente riflessa e moltiplicata in un gioco di specchi senza fine, in cui la figura del viaggio e la destinazione finale o la meta vengono messe in discussione. Credo che, in qualche modo, ciò che fa la scrittura, la letteratura e l’arte sia aiutarci a disarticolare queste fantasie identitarie e a trovare forme più riconoscibili, più interconnesse, intrecciate, aggrovigliate, contagiose, di pensare all’identità.

Tra forum e pagine Facebook si discute da giorni delle difficoltà dell'azienda, di autori congedati e vendite in calo. Il problema, però, non riguarda solo Bonelli, ma un modo di fare i fumetti forse non più sostenibile nel mercato attuale.