Marinelli è uno dei protagonisti del trailer, lungo dieci minuti, appena uscito.

Tra le tante qualità universalmente riconosciute a Hideo Kojima, quella che passa più spesso inosservata è la capacità di piacere trasversalmente a tutti o quasi. I suoi rapporti con le star di Hollywood, quelle più cool, sono solo la punta dell’iceberg, il lato più sfacciato dell’auto marketing che passa attraverso la documentazione fotografica di ogni incontro sul suo account X. Sotto le chete acque si staglia, invece, immensa e meno nota, l’ammirazione tutta dell’industria videoludica, concorde dalla giornalisti più schizzinosi ai gamer più hardcore. Un fenomeno abbastanza inspiegabile, se si considerano i temi progressisti dei suoi giochi e le sue frequenti trollate.

Contro l’industria

Forse, uno dei pochi uffici in cui il nome di Kojima non è accolto con un sorriso deve essere quello di Konami, software house giapponese in cui ha trascorso buona parte della sua carriera, prima di abbandonarla tra fragorosi gossip nell’autunno del 2015 (qualcuno si è persino preso la briga di tracciare una cronistoria della controversia). Dietro le dichiarazioni di facciata, sulla separazione hanno influito le inevitabili divergenze creative e il peso della figura di Kojima, divenuta negli anni troppo ingombrante. L’ultimo suo gioco sotto padrone, MGS V: Phantom Pain, esce tronco della parte finale quando Konami stacca la spina (e i fondi) al progetto. I giornalisti di settore iniziano a chiedersi quale deriva prenderà Kojima, al quale da sempre si ritiene (senza mai dirlo ad alta voce) serva una mano amica sulla spalla che sappia bloccarlo prima di sbracare.

Finalmente libero dal giogo del padrone, Kojima partorisce Death Stranding, successo enorme e al contempo controverso, benché anche i detrattori siano costretti a riconoscerne l’eccezionalità, la firma dell’autore impressa su ogni elemento. Nessun altro nell’industria dispone di così tanta personalità da riversarne una simile quantità in un solo gioco. L’intreccio affonda le radici nel classico immaginario kojimiano, un futuro postapocalittico e hi-tech di cui all’autore giapponese piace esplorare le pieghe geopolitiche.

Colpita dal Death Stranding, un evento cataclismatico dalle conseguenze nefaste che ha mutato l’equilibrio tra il mondo dei vivi e quello dei morti, l’umanità è dispersa in micro comunità isolate, terrorizzate dalla possibile emersione di Creature Arenate, anime che non hanno mai raggiunto la loro destinazione. Sam Porter (modellato digitalmente sulle fattezze di Norman Reedus) è l’uomo scelto dalla Presidente di ciò che resta degli Usa (nonché sua madre) per guidare la Bridges, organizzazione sorta per riunire il Paese collegando città e nodi alla rete chirale (cosa sia la rete chirale è impossibile da capire senza giocare il gioco).

Azione e arte

Ovviamente è molto più complessa di così, tra figurare mascherate come Dr. Doom, nomi ridondanti alla Die-Hardman (c’è davvero un personaggio che si chiama così, in Death Stranding), nepotismo dilagante, comparsate hollywoodiane in ruoli istrionici e i classici, lunghissimi inserti cinematografici in cui Kojima dà sfogo alla passione per la regia. Eppure, nel momento in cui si impugna il pad, Death Stranding ha qualcosa di diverso dalla passata produzione di Kojima. Certo si avvertono gli echi dei vecchi Metal Gear, ma disciolti all’interno di un contesto da gigantesco art game. Death Stranding è un gioco che impone al giocatore di muoversi lentamente, in un equilibrio costantemente precario sotto il peso delle consegne, concretizzazioni metalliche, a incastro, delle responsabilità che gravano sul giocatore, assorbendo la desolazione degli sconfinati scenari riprodotti come mai prima si era visto. Il tutto, poco prima che una pandemia isolasse davvero l’umanità.

Se Death Standing è stato il gioco della libertà totale per Kojima, Death Standing 2: On the Beach segna, piuttosto inaspettatamente, il passaggio di Kojima da autore di rottura ad autore maturo, quanto meno sul versante videoludico. Per un autore che finora aveva sempre lavorato per accumulo e addizione, alzando costantemente l’asticella dell’ambizione, tornare sui propri passi e rivedere, seppur di poco, decisioni prese in passato suona decisamente come una novità. Piccole concessioni, come uno svolgimento un po’ più action, più vicino a quelle che erano le attese del suo pubblico, cresciuto comunque – non va dimenticato – attorno alle gesta di un eroe di guerra, e i veicoli disponibili già dopo una manciata di ore del gioco, offrendo un’alternativa a chi fosse più interessato più alla meta che al viaggio in sé.

Il pessimista

Qualcosa è cambiato in Kojima e Death Stranding 2: On the Beach ne è un riflesso. Il Sam Porter che ritroviamo nel prologo si è nascosto dal mondo, dopo aver riunito gli Usa nelle Uca (Unione delle Città Americane) per prendersi cura di Lou, la neonata dotata di poteri di collegamento tra i due mondi che lo aveva aiutato nel primo capitolo. Ma non c’è pace per gli eroi e il mondo non aspetta, soprattutto quello di oggi, contro cui Kojima sembra aver di colpo sbattuto il muso, abbandonando per la prima volta velleità utopiche di fronte alla necessità di un compromesso con un presente ormai troppo complesso per soluzioni semplici. Fragile, il personaggio interpretato da Léa Seydoux, chiede a Sam di continuare il lavoro verso sud, verso il Messico, riprendendo a connettere comunità per conto delle Uca. Ma non si tratterà di espansione imperialista? No, lo rassicura Fragile, la rete chirale è una struttura pubblica, come la cara vecchia internet. Se la spiegazione non vi tranquillizza, siete in buona compagnia.

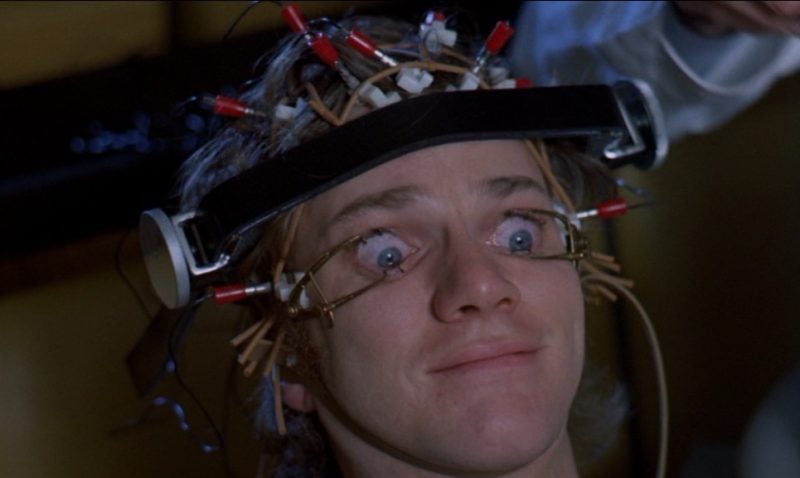

L’ottimismo solare con cui si apre Death Stranding 2: On the Beach si sgretola ben presto sotto il peso della disillusione del suo autore. Nella spesso confusa e sempre viscerale poetica di Kojima, l’elemento più chiaramente decifrabile è sempre stato la spinta antimilitaristica e antibellicistica, ma ora sembra che perfino l’autore di Metal Gear abbia dismesso i panni da incendiario in favore di quelli da pompiere. Si vis pacem para bellum, e poco importa se la pace sia quella delle armi o quella dei fan che vogliono rivestire i panni di un eroe-carro armato: persino il nostro Luca Marinelli, tra i tanti attori coinvolti nella lavorazione, era convinto di interpretare Solid Snake, vecchio protagonista di MGS. Kojima, infine, pare essersi arreso (almeno un po’, come tutti noi) all’inesorabilità del conflitto, stato costante dell’umanità, ma soprattutto all’impossibilità di raggiungere la pace.

Death Stranding 2: On the Beach segue, insomma, un percorso contrario a quello del primo capitolo: se nel 2019 quello di Kojima era un messaggio di speranza, quello del 2025 è una resa alla disillusione. Mentre Sam calca i variopinti scenari di Messico prima e Australia poi, si sedimenta in Kojima la convinzione che la convivenza pacifica sia tutt’al più una condizione transitoria, o forse al massimo personale. DS2 è senza dubbio il suo gioco più intimo, in cui per la prima volta appaiono crepe nelle sue convinzioni su come funzioni o debba funzionare il mondo, il che paradossalmente finisce per rendere il passato corpus teorico e pratico del game designer giapponese ancora più interessante.

Il troll

Favorito dalla quasi totale assenza di concorrenza, finora Kojima è stato portato in trionfo come l’autore di videogiochi che più di altri ha saputo parlare della propria visione del mondo attraverso le sue opere, ma forse per complicità di un medium decisamente immaturo di rado la produzione kojimiana ha saputo andare più in profondità di un anti-capitalismo e di anti-militarismo da manifestazione liceale, infarciti per altro da un certa dose di complottismo che di sicuro ne ha favorito la diffusione, complicandone al contempo la decifrazione in termini politici. Kojima, spesso, ci ha marciato, intorbidendo le acque in lunghissimi monologhi a cavallo tra filosofia e confusione (per altro, sempre pronunciati da suoi personaggi, quindi mai riconducibili direttamente al suo pensiero), tra ironia e trollaggio.

Come avvenuto poi per un’altra opera facilmente paragonabile a quelle di Kojima, la saga di Neon Genesis Evangelion di Hideaki Anno, è subentrata poi una sovralettura occidentale, complicata dalla distanza linguistica, ma soprattutto dalla tendenza dei fruitori ad applicare sovrastrutture di pensiero a prodotti e massaggi esotici, non necessariamente presenti nell’opera originale. Forse, sia in Evangelion che in Metal Gear abbiamo voluto leggere più di quanto ci fosse davvero al loro interno, con la complicità silenziosa e forse persino divertita dei rispettivi creatori. Ma una volta conclusa, nessuna opera appartiene più al suo autore, e Kojima col suo passato questo lo sa bene.

La scrittrice ci racconta il suo nuovo libro, in cui succedono due cose abbastanza rare nella vita e in letteratura: una giovane coppia sta insieme senza patemi e comprare una casa non è un'attività che porta alla pazzia.