Il brand nato in Puglia ha appena inaugurato un nuovo spazio, Officina Circolo, dove prende forma l’idea dell’abito che il fondatore Gennaro Dargenio aveva immaginato per Circolo 1901: essenziale, di qualità e che non cede alle tendenze del momento.

Che la moda sia uno dei settori più inquinanti del pianeta è risaputo. Secondo un rapporto dell’Onu di qualche anno fa, a causa delle sue lunghe catene di approvvigionamento e della produzione ad alta intensità energetica, questo settore contribuisce infatti a circa il 10 per cento delle emissioni globali di gas serra. Per avere un’idea, spiega il rapporto, l’industria del fashion consuma più energia di quella aeronautica e marittima messe insieme. Anche Greenpeace rileva come, nella sola Unione Europea, il consumo di prodotti tessili rende quello della moda il quarto settore per impatto su ambiente e clima, il terzo per consumo d’acqua e di suolo. Ogni anno nell’UE vengono gettati via qualcosa come 5,8 milioni di tonnellate di prodotti tessili, circa 12 kg a persona. Stando così le cose, l’usato (detto comunemente “second-hand”) rappresenta una boccata d’ossigeno per quest’industria e può essere, se non una soluzione, almeno un valido contrappeso all’insostenibilità del fast fashion ma anche del settore in generale. In effetti, i numeri sono incoraggianti: secondo il report Thread Up, ad esempio, il mercato globale dell’usato è destinato quasi a raddoppiare entro il 2027 e quello dell’abbigliamento second-hand in particolare crescerà 3 volte più velocemente rispetto al mercato dell’abbigliamento nel suo complesso.

Eppure, la crescita esponenziale delle vendite dei vestiti di seconda mano non è un fenomeno così lineare come sembrerebbe. Con l’aumentare dei consumatori di second hand e della popolarità di piattaforme online come Vinted e Vestiare Collective, infatti, la vendita di abiti usati è diventata anch’essa una vera e propria moda, con tutto ciò che comporta: su Rivista Studio ne parlavamo già nel 2018, quando i primi re-seller hanno iniziato a farsi notare online. Attorno a questo mercato sono nate abitudini e tendenze che i social hanno poi intercettato e amplificato. Il “thrifting” o “thrift flipping”, ad esempio, sono pratiche di per sé innocue e che anzi possono essere viste come soluzioni sostenibili, ma nel giro di pochi anni sono state inghiottite anch’esse dalle logiche della tendenza e dell’acquisto impulsivo. Queste pratiche consistono nel cercare vestiti usati in negozi di seconda mano e, nel caso del thrift flipping, trasformarli – da una camicia viene ricavato un vestito, da una gonna un top – ma il crescente successo delle piattaforme di usato ha reso l’opzione di rivendita di questi capi un vero e proprio di business a sé praticabile dai privati cittadini.

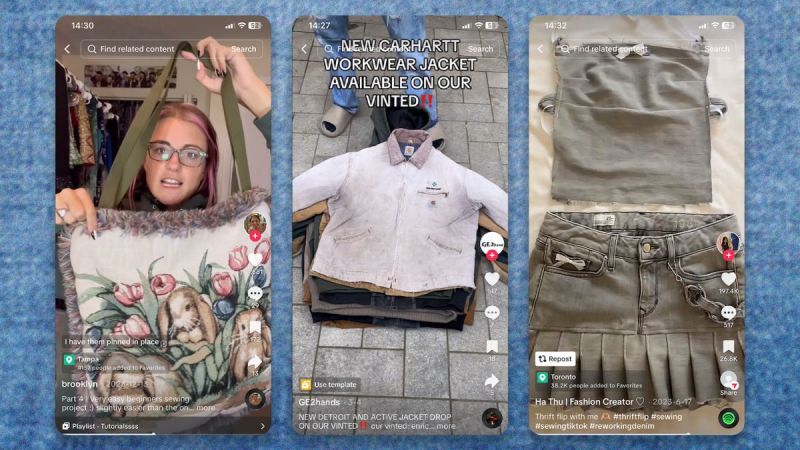

Vendere e comprare usato, insomma, è diventato di moda. Per avere un’idea del trend basta guardare ai numeri di TikTok, dove l’hashtag #thriftflip si possono trovare più di 200 mila post e 4,3 miliardi di visualizzazioni, mentre profili come quello di @brooklynkarasack raggiungono 1,5 milioni di visualizzazioni con un video in cui viene mostrata la trasformazione di un abito preso da un mercato dell’usato. Una tendenza che è arrivata anche in Italia: l’account @ge2hands, ad esempio, pubblica video da oltre 30 mila visualizzazioni per post con gli acquisti fatti al mercato di Porta Portese a Roma, acquisti che poi vengono rivenduti su Vinted. Insomma, una vera e propria rivoluzione nell’approccio con il second-hand che, però, comporta anche alcune conseguenze.

La prima riguarda il fatto che trasformare in un trend social qualcosa come l’abbigliamento di seconda mano significa tirarlo dentro la giostra del consumismo, la stessa del fast fashion, di cui invece dovrebbe rappresentare il contraltare. Con il thrift flipping si comprano vestiti usati perché, appunto, considerati “di moda” e perché i vestiti costano meno di quelli che vediamo nei negozi di prima mano. In quest’ottica, si finisce perciò ancora una volta nella dinamica dell’accumulo, che dovrebbe essere estranea al settore del second-hand. Spesso poi i flippers riadattano gli abiti in taglie standard, contribuendo alla creazione di tendenze a uso e consumo di soli corpi conformi: i negozi di seconda mano sono stati storicamente un luogo dove era possibile trovare capi oversize: ora quel cliente abituale, che in quei negozi trovava abbigliamento altrove non disponibile, può trovarsi di fronte a una mancanza dovuta a questo continuo ciclo di acquisto e rivendita. Senza contare che per diventare un flipper seguito sui social bisogna avere tempo e risorse.

C’è poi la questione della gentrificazione degli stessi negozi dell’usato: se tutti comprano più capi usati, inevitabilmente i prezzi aumenteranno, tagliando fuori chi aveva come unico punto di riferimento questa tipologia di acquisto. Ed è proprio sull’abitudine di acquisto che bisognerebbe perciò riflettere: da ben prima che diventasse così popolare, il second-hand è stato un riferimento per tutti coloro che avevano necessità di comprare abiti in buone condizioni ma a un costo inferiore rispetto a quelli venduti nei classici negozi. Eppure, l’attenzione che da qualche anno c’è sul settore sta cambiando radicalmente la natura del fenomeno e delle persone che vi prendono parte, con buona pace di chi quegli stessi abiti li comprava per necessità o per una scelta personale. Oggi al second-hand è riconosciuta più che mai una propria dignità, un rispetto che non ha mai avuto da parte di un pubblico così trasversale e questo è sicuramente un bene, soprattutto per il Pianeta. Ma c’è il rischio che un tale cambiamento nella reputazione dei vestiti di seconda mano lo porti per tanti aspetti a seguire le stesse dinamiche della moda classica, fast fashion compreso, che invece dovrebbe rifuggire: prezzi alti, consumo eccessivo, schiavitù dei trend. Non dovremmo dimenticarci, insomma, qual era il punto di partenza.

Il brand nato in Puglia ha appena inaugurato un nuovo spazio, Officina Circolo, dove prende forma l’idea dell’abito che il fondatore Gennaro Dargenio aveva immaginato per Circolo 1901: essenziale, di qualità e che non cede alle tendenze del momento.

Il successo della app non si spiega solo con il fatto che non abbiamo più i soldi per comprare vestiti nuovi o con le celebrity che la usano per arrotondare. C'entra soprattutto la nostra illusione di poter contribuire al bene comune facendo acquisti infiniti.