Soltanto per tre giorni, però: una proiezione-evento per celebrare 60 anni dalla nascita del cantautore di Grace.

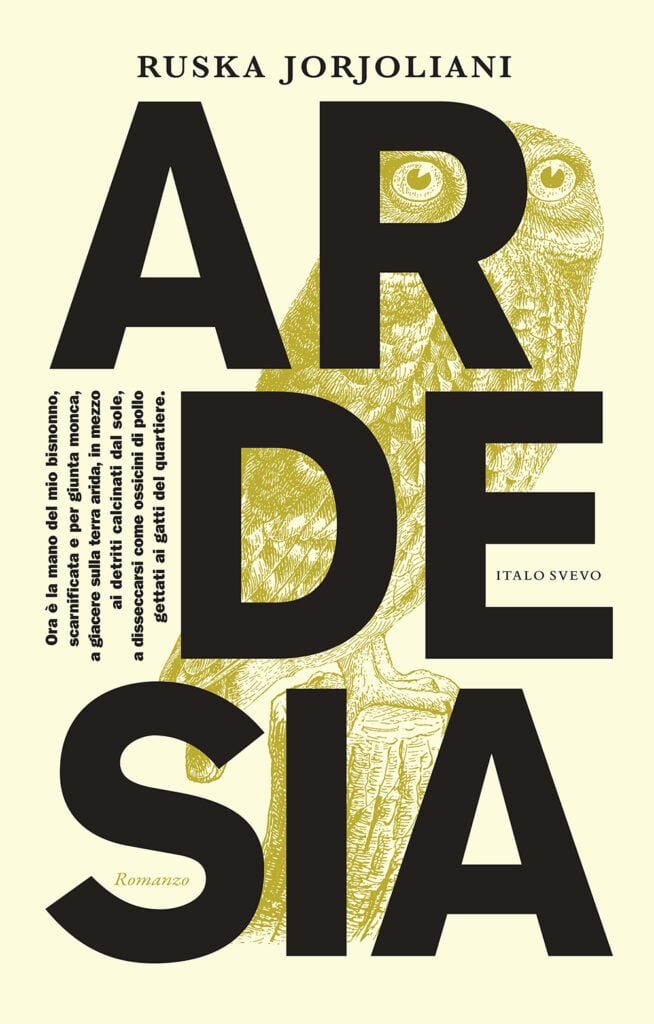

Ruska Jorjoliani è un’autrice e traduttrice georgiana. Nata a Mestia, nella regione montuosa dello Svaneti, al confine con la Russia, dal 2007 vive a Palermo. Traduce dal georgiano all’italiano, mentre scrive i suoi romanzi direttamente in italiano. A ottobre 2025 è uscito per Italo Svevo il suo ultimo romanzo, Ardesia. Il libro racconta un ritorno a casa, in Georgia, pieno di imprevisti e scoperte inattese, ma è in realtà uno scavo nella memoria e nell’identità che parla di appartenenza e della scelta di partire lasciando il luogo in cui si è nati. E del legame indissolubile che rimane.

Circa 304 milioni di persone al mondo vivono in un Paese diverso da quello in cui sono nate, un dato che dal 1990 è quasi raddoppiato, arrivando oggi a quasi il 3,7 per cento della popolazione mondiale. Più di 300 milioni di persone che vivono costruendo la propria identità in un delicato equilibrio e miscuglio tra due o più lingue, due o più culture, sistemi, luoghi. Il dato arriva a una persona su otto (più di 700 milioni) se si considera anche la migrazione interna. Chiunque abbia scelto di spostarsi in cerca di una vita diversa e si sia poi trovato a interrogarsi sulle proprie origini troverà in Ardesia, fin dalle prime righe, tutti gli elementi di quel lessico familiare che solo chi si è allontanato dalle proprie radici conosce.

ⓢ «Stamattina mi sono messa le ballerine dorate, comprate su Vinted, senza avere il minimo sospetto che avrei dovuto farmi strada, qualche ora dopo, tra le ossa sparpagliate di un mio antenato». Il romanzo inizia con un ritorno a casa e una serie di eventi inaspettati, fino alla riesumazione di un bisnonno sepolto in giardino. Come rientra il tema dell’appartenenza nell’opera e come si relaziona agli eventi che si svolgono?

L’intera narrazione in effetti si installa sul perno concettuale di appartenenza e tutti gli altri temi sono dei raggi che si dipartono da questo centro, dopo che gli è stato impresso un movimento, dopo che la prima zolla è stata smossa, e sono affiorate le radici. È una narrazione attorno alla consapevolezza che solo l’indifferenza è senza radici, che ogni vita, ogni personalità è coniata dal proprio conio, è condizionata, è una gemmazione di qualche rizoma sedimentato.

ⓢ A un certo punto nel romanzo scrivi: «E all’improvviso mi viene da piangere. Perché non provo niente. Né ribrezzo, né commozione, niente. Tocco con le mani il cranio che è la ragione fisica anche del mio, una giuntura essenziale tra il vuoto universale e la mia interezza individuale, che non troppi anni prima ha ospitato l’energia il cui effetto diretto è la mia presenza qui e adesso, che ha in qualche modo definito la configurazione del mio cammino, oltre che del suo. Eppure niente, niente mi dice che c’è un legame tra me e questo involucro osseo, che quella stessa linfa che allora alimentava la sede dei suoi ragionamenti adesso alimenta la mia». Come si relaziona questo passaggio al rapporto con le proprie radici? E come si modifica questo rapporto in cui sempre più persone nel mondo decidono di spostarsi?

Si tratta di una spasmodica ricerca di questo rizoma, in seguito al risveglio da un certo languore, dopo anni e anni di lavori di innesto in un altro humus, nell’intento di far reagire i diversi elementi imbozzolati nei loro involucri calcinati di dimenticanza, di far parlare le ossa, creando una sorta di cerchio incantato – il quale, nella mia immaginazione, richiama il cerchio che si forma nelle tipiche danze corali georgiane – far cadere un fascio di luce su questo tracciato ed evidenziare così tutte le venature, le connessioni, tutti i chiaroscuri. Il mio è stato uno spostamento per cause di forza maggiore, provocato dalla sanguinosa turbolenza creata dalla Russia, che continua ancora. Mi sono sempre figurata essere una scheggia scagliata lontano per spostamento d’aria, ma credo che la camera oscura dell’espatrio abbia comunque risaltato i vari colori della mia individualità, eppure erano le radici che mi tenevano ferma alla nuova vita come gli ormeggi tengono ferma la nave al porto. C’erano delle volte però che ero convinta di non essere mai salpata dal Mar Nero, di essere tutt’al più l’unica passeggera di un vascello fantasma, una specie di Georgiana Volante.

ⓢ A un certo punto, parlando del tuo bisnonno scrivi “me lo sono sempre figurato fatto di materiale iridescente, un po’ reale e un po’ inventato”, quale tipo di sensazioni associ a questa descrizione? e hanno un senso più ampio nel percorso di pacificazione (se così si può definire) attraverso cui ci accompagna il romanzo?

“Pacificazione” è la parola giusta. L’iridescenza, poi, l’associo a una specie di ologramma, a quel tipo di raffigurazione il cui frammento, se visto da una particolare angolazione e sotto una certa illuminazione, ne restituisce l’immagine intera, a tre dimensioni. Ho inoltre notato che le ombre, da una certa prospettiva, sono in effetti luci più sottili, come riteneva Leonardo. Non so se, in fin dei conti, si possa parlare di pacificazione, per lo meno di quella definitiva, ma qualche rumore di fondo si è di certo placato, qualche sprazzo di luce proveniente da qualche crepaccio l’ho intravisto. E lì mi sono fermata.

ⓢ Insieme al tema della famiglia e delle radici parli anche dell’eredità storica del Paese e della memoria. Puoi raccontarci di come la memoria dell’Unione Sovietica e quella ancora più ingombrante di Stalin (nato proprio in Georgia) sono elaborate nel romanzo?

Il libro è uno scavo anche nella memoria del Paese, certamente. Più che altro una leggera scalfittura della sua storia, stratificata ma granitica come una lastra d’ardesia. È un gesto che vorrebbe non per forza togliere ma scostare almeno un lembo del velo che copre il volto tormentato di questa terra, la fisionomia di un popolo ormai maestro nel raccogliere i cocci della propria esistenza. Per quanto riguarda invece la figura di Stalin, è un osso che ci è andato di traverso, che per poco non ci ha strozzati, che non riusciamo a digerire e che affiora immancabilmente ogni volta che si discorre delle vite georgiane del primo Novecento, che siano state o no sue vittime. Ma forse tutti ne sono stati, ne siamo, sue vittime. Ne è la prova la Russia di oggi, la sua erede testamentaria. Ma si dice che si digeriscano anche le pietre, prima o poi.

ⓢ La storia personale che racconti in Ardesia si intreccia in più punti con leggende, miti e tradizioni georgiane o caucasiche. Come rientrano queste ultime nel tuo modo di raccontare e perché è importante condividerle?

Rientrano nell’éthos di un popolo, sono il sedimento del suo passaggio attraverso gli anni e i secoli. È una koinonia, come accade nella tradizione della “supra”, il banchetto georgiano, che precede la letteratura, la ingloba, la trasforma ed è a sua volta trasformata, e che probabilmente le sopravvivrà. Perciò la letteratura non può che raccontarla, anche quando non ne ha intenzione.

ⓢ Nel romanzo appare anche la figura, a tratti molto comica, del vicino impiccione. Che cosa rappresenta?

La vena comica penso sia il solvente del concentrato di gravità del carattere georgiano, al quale a tratti dona una levità inaspettata e molto rara nell’inventario caratteriale del Caucaso e dintorni. Che poi forse raggiunge il massimo della sua espressione nel cinema georgiano. Il personaggio del vicino impiccione è forse l’esplicitazione di qualcosa di antico, quasi archetipico, che poi non è distante dall’”umarell” del paesaggio cittadino italiano.

ⓢ Nel romanzo appaiono anche due amici italiani, per cui ogni tanto traduci quello che sta succedendo dal georgiano. Che rapporto hai con queste due lingue, paesi e culture che ti appartengono? E come cambia il tuo rapporto con la lingua italiana quando scrivi rispetto a quando traduci?

La traduzione è un abito mentale completamente diverso rispetto alla nuda disposizione alla scrittura. Le due cose dialogano, alla bisogna si danno una mano come dei buoni vicini, ma, benché nello stesso condominio, abitano su piani diversi. Io non ho scelto l’italiano come lingua narrativa d’elezione, è stata la vita a scegliere per me. Quando l’urgenza di scrivere è cresciuta e maturata nel nucleo della mia esperienza, sbocciando, si è ritrovata sulla superficie del clima linguistico e culturale italiano. Fino a poco tempo fa ero convinta che un giorno avrei raccontato le mie storie anche in georgiano, che avrei parlato direttamente al cuore del lettore georgiano, ma ormai questa convinzione si è incrinata. Più la Georgia si allontana dall’Europa, più me la sento estranea (ciò può forse fungere da vero indicatore della mia simbiosi con l’italianità), più sorda alla mia solitaria voce, più disinteressata a ciò che avrei da dire. Ancora una volta, la storia e la politica stanno decidendo per me.

ⓢ In più punti accenni anche a come la Georgia sta cambiando con la turistificazione. Puoi dirci qualcosa di più di quello che osservi da questo punto di vista?

Il turismo sfrenato e di consumo immediato sta cambiando la fisionomia del Paese, sta quasi intaccando l’éthos cui accennavo prima, che potrebbe portare prima o poi – ed è la cosa di cui ho più timore – all’improvvisa reazione di rinculo, a un ripiegamento su sé stesso e al maturare di frutti di rancore e di chiusura.

ⓢ L’ardesia da cui prende nome il romanzo è la pietra dell’architrave, del passaggio. Come mai hai scelto questo richiamo per il titolo?

L’ardesia è una sorta di matrice, consente la scrittura sulla sua superficie, essendo dura e morbida allo stesso tempo, ma dà anche la possibilità di riscrittura, conservando le tracce delle vecchie iscrizioni. Trattiene, dunque, ma fa anche andare avanti. Come fanno la memoria, la letteratura, l’arte, e la vita, nelle loro migliori espressioni.