Il film di Oliver Laxe, distribuito in Italia da Mubi, è un'esperienza difficile da spiegare a chi non l'ha vissuta: suoni, immagini e narrazione sono tutti pezzi di un viaggio fino all'estremo confine dell'essere umano.

È stato uno dei film più discussi dell’ultimo anno, dal debutto in concorso al Festival di Cannes, dove ha vinto il Premio della giuria, fino alle due candidature all’Oscar, per il Miglior film internazionale e il Miglior sonoro (che, a dire il vero, dovrebbero dargli d’ufficio). Nel mezzo, cinque European Film Award portati a casa nella notte magica di Berlino, per Sirāt. E proprio poche ore prima di togliersi queste soddisfazioni ho incontrato Òliver Laxe, 43 anni, gran talento cinematografico e intellettuale libero, e per questo controverso per i più. Sirāt, che per chi non lo sapesse è la storia di un padre che va in cerca della figlia insieme a una comunità di raver nelle lande bellissime dell’Africa nord-occidentale, dal Marocco alla Mauritania, mentre il mondo è sull’orlo di un conflitto mondiale, è uscito nelle sale italiane all’inizio del 2026. Ha chiuso la corsa con un dignitoso bottino di oltre 500 mila euro d’incasso, e dal 13 febbraio è disponibile su Mubi, la piattaforma streaming del cinema d’autore, che lo aveva anche portato inizialmente in sala. Un film da vedere, per molte ragioni, culturali, esistenziali, anche solo meramente artistiche. Ma la vera esperienza è parlare con il suo fautore.

ⓢ Sirāt, tra le molte cose, parla di immigrazione e nomadismo, ma in questo caso il viaggio è rovesciato. Sono degli europei vanno verso quei luoghi da dove la gente di solito vorrebbe scappare.

La cosa davvero sana è far parte di questo mondo senza farne parte. Questo è il buon equilibrio da raggiungere, è quello che faccio da tempo. Ho studiato in Spagna, poi sono andato a Londra, ma ci sono rimasto pochi mesi, sentivo di dover fuggire da lì, sentivo un sapore di marcio, in tutta l’Europa, era il 2003, il 2004. Non stavo bene, e quindi l’ho fatto, e ho iniziato a riflettere sul fatto che apparteniamo a una generazione che è consapevole che queste guerre che stiamo vivendo non sono sostenibili. Ce lo dice il corpo, stiamo per arrivare a un cambiamento che non sarà la fine di qualcosa, ma come due immagini che si immergono tra loro, il passato sarà più presente del presente. Ma sarà solo un istante.

ⓢ Una domanda stupida: hai idea di che fine abbia fatto la figlia di Luis?

No. Tu? Un film deve trascendere il suo autore, deve diventare più grande di lui. In questo modo i significati e le interpretazioni diventano infiniti. Alcuni mi hanno detto che grazie alla morte che a un certo punto accade nel film, Luis si sente più vicino alla figlia, iniziando finalmente a ballare, la capisce, finalmente, spiritualmente.

ⓢ Sirāt si apre con un muro, ben diverso da quelli a cui siamo abituati. Un muro di altoparlanti che porta musica, bellezza, libertà.

I raver portano nel loro corpo la memoria delle cerimonie celebrate dall’umanità per migliaia di anni. Danzare tutti insieme nella natura. Farlo di fronte a un muro di altoparlanti non è diverso. Non lo stai facendo di fronte a un dj, non c’è ego, stai ballando di fronte a un’astrazione, al suono, è qualcosa di trascendentale. E in quei momenti ti stai guardando dentro. È un momento astratto e necessario, una terapia, il corpo ti sta dicendo qualcosa. Sto studiando psicoterapia Gestalt, il corpo ha una memoria e la danza la attiva, ti fa connettere con le fragilità e le ferite di quando eri bambino, con i traumi transgenerazionali. Dobbiamo considerare questo rito, così come il cinema stesso, come lo consideravano gli antichi greci. Per loro il teatro, la rappresentazione, non era un intrattenimento, non era “Ehi, andiamo al teatro e poi a mangiare qualcosa”. Era catarsi, proteggeva la società. Oggi, la maniera per salvarci è tornare a essere umani. Luis, il padre, e questa banda di raver, hanno qualcosa in comune? Apparentemente no. Ma quando la vita li mette alla prova, entrano in connessione.

ⓢ E durante la lavorazione come hanno connesso, Sergi Lopez e gli altri, che sono tutti non professionisti?

A me piacciono le persone, mi interessano, mi incuriosisce la ragione per cui a un certo punto ti incontro sul mio cammino, cosa mi puoi insegnare. Mi piace scavare nelle persone. Per questo, prima di tutto passo molto tempo con loro. Faccio un film ogni cinque anni, sono lento, li faccio venire a casa, facciamo tantissime prove, guardiamo film, andiamo a passeggiare nella foresta. Sergi è un essere molto umano, per questo l’ho scelto. Anche a lui piace la gente. Ed è spezzato dentro, anche lui. Sarebbe potuto essere un raver. E non è stato facile per lui, perché i raver agiscono a un livello di verità inconsapevole sempre, non hanno bisogno di recitare, mentre per un attore, per definizione, mettere in scena la verità è la cosa più difficile. Ci riesci solo se diventi molto vulnerabile. Ed è quello che ha fatto Sergi.

ⓢ Sirāt è un film potentissimo, di rottura. Pensi sia un gesto necessario, nell’ambito del cinema europeo, per riportare il pubblico al cinema?

Come ho detto, il cinema è un luogo di catarsi. Sono venuto qui dal Canada, ho viaggiato con Thierry Fremaux, il direttore del Festival di Cannes, mi diceva che i film devono sempre di più essere di rottura, per ricordare che quello accade in una sala è una cerimonia collettiva in cui tutti sono connessi. È una terapia d’urto collettiva e con Sirāt funziona, l’ho visto anche nelle settimane scorse a Hollywood, i produttori, i registi, vogliono fare qualcosa di diverso, perché sono stanchi di guardare sempre gli stessi. Quindi, grazie Netflix, faremo film più umani grazie alla progressiva de-umanizzazione delle tue produzioni!

ⓢ Sirāt vuol dire ponte. Quindi Sirāt è un ponte per il cinema?

È qualcosa che trascende da noi stessi. In Sirāt lo spettatore muore, ed è la mia maniera di prendermene cura. Perché talvolta è necessario fare l’esperienza della morte, confrontarsi con la propria. Quando sono arrivato in Marocco, rimasi colpito da una cosa che la gente ripeteva continuamente: veniamo da Dio, a Dio torniamo. Ma quello che mi colpiva non era la frase in sé, ma il modo in cui la dicevano, il livello di accettazione della cosa. Quando una persona a loro vicina muore, lo dicono quasi sorridendo. Sirāt è parte di questa pratica, quella di imparare a morire con più dignità. Nell’Islam, Jihad non ha niente a che fare con la guerra santa. Jihad significa sforzo, è una lotta interiore che porta al miglioramento di sé e allo smettere di giudicare il prossimo. Noi, si verrà giudicati nel momento in cui attraverseremo il ponte. E se non saremo in grado di essere giudicati, andremo all’Inferno.

ⓢ Ti consideri un cineasta francese, spagnolo, europeo o globale?

La cultura da cui si proviene è sempre un melange. Sono europeo, un figlio dei Lumiere e dell’Illuminismo. Ma sono anche atlantico, galiziano, una regione con una grande tradizione esoterica, una profonda cultura naturalista a cui siamo molto sensibili. E siamo molto legati alla morte, la Galizia è stato il cimitero dell’Europa sin dall’età della pietra, tutti venivano a morire da noi perché pensavano che ci fosse un passaggio verso un’altra vita. Allo stesso tempo, ho contaminazioni mediterranee e occidentali. Ma ho anche vissuto dodici anni in paesi mussulmani. E anche in questo caso, da spagnolo, il corpo ha memoria di tutte queste cose.

Il 19 febbraio 2016 moriva a Milano uno dei più grandi pensatori italiani. Dieci anni dopo, tutti cercano di appropriarsi di lui: destra e sinistra, apocalittici e integrati, intellettuali e populisti. Dimostrando, tutti, di non averlo capito.

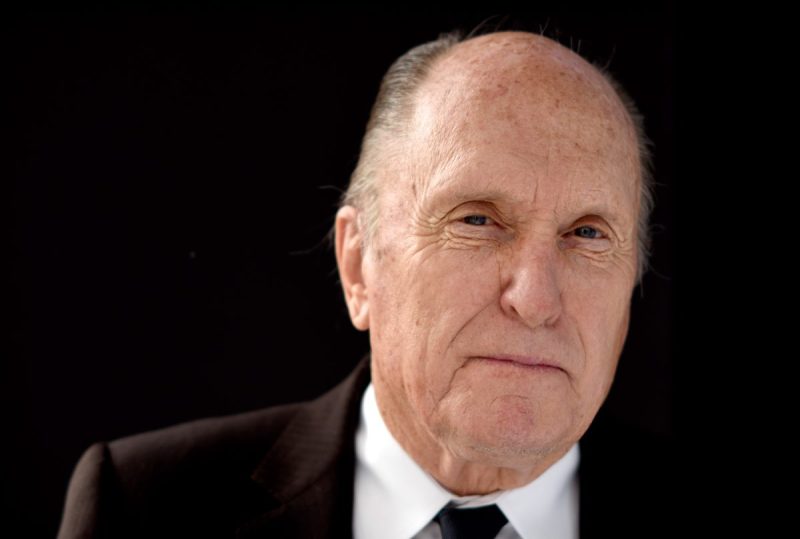

La sua leggenda era fondata su due "piccole" e memorabili interpretazioni diventate storia del cinema. Ma Duvall, morto il 15 febbraio a 95 anni, è stato molto di più del comprimario perfetto, del consigliere del Padrino e dell'uomo che amava l'odore del napalm al mattino.