L’ultima sfilata Couture di Balenciaga segna – questa volta in maniera definitiva – la fine dell’era Demna. Dieci anni in cui il Direttore creativo georgiano ha scritto la sua parte di storia della moda.

Non succede spesso che qualcosa che abbia a che fare con la moda (una sfilata, una dichiarazione di un designer, un cambiamento nell’assetto di un marchio) arrivi a interessare un pubblico più vasto di quello degli addetti ai lavori e/o degli appassionati. Fatta eccezione per Instagram, dove vivono oggi la loro brevissima vita nei termini e alle condizioni della piattaforma che le “ospita”, le sfilate si susseguono una dopo l’altra da New York a Parigi senza colpo ferire. Fino a che. Fino a che il New York Times non pubblica un’inchiesta sul lavoro nero nella filiera del made in Italy, ad esempio, o finché Donatella Versace non vende a Michael Kors, che intanto si ribattezza Capri Holdings e punta a diventare il primo grande gruppo americano del lusso. Sono argomenti seri, che riguardano tanto lo stato generale dell’industria, una delle più ampie e controverse al mondo, e i suoi meccanismi di funzionamento, quanto quello specifico del sistema italiano, del suo passato e del suo futuro. Nel microcosmo della stampa di settore, però, nessuna delle due storie sembra aver avuto il risalto dato alla prima collezione di Hedi Slimane da Celine, che si è guadagnata recensioni al vetriolo come non se ne leggevano da un po’. Sia chiaro: non che la critica di una sfilata fosse un argomento meno serio, ma è singolare l’attenzione (spesso negativa) che lo stilista cinquantenne riesce ancora a catalizzare attorno a sé.

Jezebel ha raccolto le più cattive, mentre su Instagram e (in misura minore) su Twitter in tanti, esperti e non, si sono sentiti chiamati in causa dalla questione. Tra i critici, Lou Stoppard ha definito in un post lo show «fucking horrible», Tim Blanks ha scritto su Business of Fashion che «la capacità di Slimane di interpretare il momento storico è sbiadita», Vanessa Friedman sul New York Times ha confermato con ironia che no, Slimane non ha altre visioni per il brand, qualunque brand, che non siano quelle ampiamente sperimentate da Dior Homme e da Saint Laurent negli anni passati, mentre Robin Givhan del Washington Post ha concluso lapidaria: «A Slimane non interessano le questioni mondane della vita di una donna. La sua moda non è qui per risolvere i tuoi problemi. Tieniti i tuoi problemi per l’analista, perché i suoi vestiti sono la sua visione. E non sono affatto amichevoli». Gli affondi, va detto, Slimane se li merita tutti: la sua collezione mirava senza troppi sofismi a quei consumatori che non conoscono la sua estetica, ma potrebbero sempre comprare un completo tagliato benissimo, che sta bene a uomini e donne.

Che il suo essere pragmatico – d’altronde non ha mai voluto lanciare un marchio che porti il suo nome, si è limitato a forgiare a sua immagine e somiglianza quelli in cui ha lavorato – possa oggi incontrare una tale resistenza da parte della critica è però un fatto bizzarro, e un’occasione per riflettere su alcune dinamiche. Intanto, come ha notato subito la giornalista Christina Binkley su Twitter, tra quelli che (fra i non addetti ai lavori, s’intende) criticava sui social il nuovo Celine c’era anche qualcuno (molti) che ci vedevano troppo del Saint Laurent di Anthony Vaccarello, che è poi il marchio che Slimane ha disegnato dal 2012 al 2016 costruendo quell’immagine che ancora oggi mantiene. Un episodio insignificante, ma che dà un’idea di come fuori dalle comparazioni di Diet Prada su Instagram, un bel completo rimanga sempre un bel completo. Il consumatore finale potrebbe pensare che è una copia di Saint Laurent, ma anche “scoprire” un nuovo designer che fa proprio dei bei completi e non avere idea di cosa vendesse Céline con l’accento prima che arrivasse lui. Non si tratta necessariamente di bifolchi che non conoscono il sacro culto di Phoebe Philo (che alle volte rende ridicole, anche questo va detto), che per prima ha dato un’identità a Céline, ma forse solo di persone che hanno bisogno di un bel completo. Pragmatismo, dicevamo.

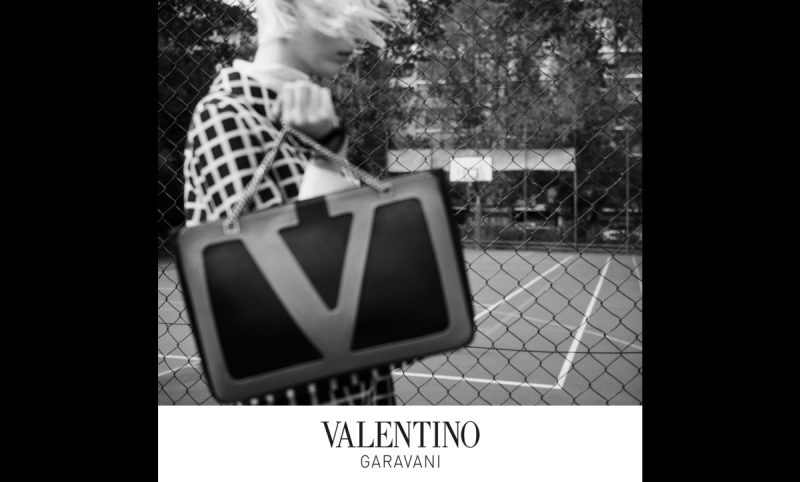

Julie Zerbo di The Fashion Law, invece, ha sottolineato come Slimane possa ancora contare su uno zoccolo duro di fedelissimi che si riconoscono nel suo universo, dove i generi e le età si immolano sull’altare della magrezza assoluta. La mescolanza delle identità sessuali, oggi così come da Dior Homme, si consuma per Slimane solo in funzione della silhouette, il più longilinea possibile perché ancora acerba. Per questo motivo più che per tutti gli altri, forse, la sua collezione era vecchia, volutamente scevra dei ragionamenti che si fanno in questo momento storico attorno ai limiti di genere e all’abbigliamento che ne deriva. C’è da dire che non è certo l’unico: tutti i designer della sua generazione (sì, anche Raf Simons) lavorano su un idealtipo femminile simile, pur adottando soluzioni diverse. Probabilmente è l’unico che non sente la necessità di appiccicarci il bollino dell’empowerment o della body diversity, raro caso in cui l’ego è preferibile al tentativo di sembrare contemporanei: com’è che si dice, piaccia o no, Slimane farà sempre Slimane. Potremmo semplicemente decidere che è diventato irrilevante e che disegna dei bei completi, senza troppo scalpore. Ma davvero ricorderemo solo le polemiche sul nuovo Celine di questo lungo mese della moda? Eppure di belle collezioni ce ne sono state, da Gucci a Valentino a Louis Vuitton, che ha chiuso in bellezza Parigi con una delle migliori prove di Nicolas Ghesquière per il marchio di LVMH. Come nota Angelo Flaccevento sempre sul Bof c’è anche un altro aspetto da considerare: in un’industria dominata dalle conglomerate, ci sono poi i “grandi vecchi” rimasti indipendenti, come Rick Owens e Rei Kawakubo, che sfilano ancora perché hanno qualcosa da dire.

Intervista con i fondatori del brand che ha scelto di saltare l’ultimo giro delle sfilate maschili e realizzare un video (e una collezione) che parla di rapporto con il corpo e del potere terapeutico dell’allenamento. Una scelta che ha che fare con l’essere indipendenti e, seppur con molte difficoltà, liberi.