La cantante svedese è protagonista della campagna di Acne Studios, e a scattarla c'è una fotografa tra le più amate dalle star di Hollywood, Nadia Lee Cohen.

Ogni tanto, faccio questo gioco: leggo i comunicati stampa e le notizie che arrivano dal mondo della moda, e mi immagino cosa ne penserei, se fossi una persona che di moda non ne sa nulla. Non è un esercizio privo di utilità: in quanto giornalista che di quello si occupa, il mio dovere è raccontare come si muove questo mercato, e raccontarlo a tutti. E quindi, cercare di guardarlo con occhi vergini, non ancora “sporcati” dall’esperienza, può essere uno strumento per capire che impressione si è fatto di questo sistema il mondo reale, quello che esiste fuori dalla bolla di eventi – tutti imprescindibili – e sfilate – tutte, altrettanto, sempre e comunque rivoluzionarie, orchestrate da designer sicuramente prodigiosi. L’ho fatto anche mentre leggevo dei premi assegnati dal British Fashion Council (il succedaneo britannico della nostra Camera della Moda Nazionale Italiana) ai designer che si sono maggiormente distinti durante quest’anno. E ho pensato che la moda, da fuori, può apparire parecchio ridicola.

Certo, la premessa è che molte associazioni di categoria presenti nei Paesi dei principali attori della moda contemporanea si sono dotate negli anni di premiazioni similari: gli americani hanno i premi del Council of Fashion Designers of America, il CFDA, in Italia c’è una versione che regala maggiore importanza a quanti si impegnano con onestà nella sostenibilità, ossia i Sustainable Fashion Awards. Forse la problematica maggiore è che essendo premi relativamente “giovani”– i British Fashion Awards vengono conferiti dal 1989, ad esempio – non siamo ancora stati capaci di storicizzarli, comprenderli e abbinare a loro una qualche idea di autorevolezza culturale, quindi hai voglia a chiamarli “Oscar della moda” se poi fuori dal mondo degli appassionati nessuno sa davvero cosa siano, o passa le notti in bianco dall’altra parte dell’Oceano, per sapere prima di tutti chi sarà il miglior attore protagonista dell’anno. Ed è tutto sommato un peccato, perché l’evento degli Award nasce sostanzialmente, come indicato anche sul sito, per raccogliere i fondi che serviranno poi a finanziare il lavoro della British Fashion Council Foundation, il cui obiettivo è sostenere la crescita e il successo dell’industria della moda britannica. Ovviamente su questa situazione influisce anche lo stereotipo – attecchito in Italia, conosciuta nel globo terraqueo per pizza, mandolini e Made in Italy, con il settore capace di produrre il 5% del Pil del paese – che vede nella moda un concentrato di vacuità prive di una qualunque serietà, una roba da fashion victim da non prendere sul serio. Non basta però a spiegare la sensazione di straniamento e alienazione provata di fronte a quella carrellata di foto: chi ha vestito chi, chi ha premiato chi, chi è stato premiato di nuovo.

Premiarsi tutti, premiarsi sempre

Jonathan Anderson ha vinto (per la terza volta di fila) il ruolo di Designer dell’Anno; la designer britannica dell’anno è stata invece Sarah Burton, che è diventata direttrice creativa di Givenchy dopo decadi da Alexander McQueen, dove aveva tentato di mantenere accesa la torcia incendiaria del fondatore, di cui era stata stretta collaboratrice; la designer britannica che ha vinto invece per l’abbigliamento maschile è Grace Wales Bonner, talento autenticamente cristallino che quest’anno è stata nominata direttrice creativa del menswear di Hermès; infine il Vanguard Award (per il migliore talento emergente) è andato a Dilara Findikoglu. A seguire ci sono stati una pletora di premi accessori dall’onomastica incongrua (Cultural Innovator Award, Special Recognition Award): nulla a che fare con i premi tecnici degli Oscar, che non saranno i più appassionanti ma premiano una specifica competenza, quanto riempitivi che servono a giustificare l’esistenza stessa di una serata alla Royal Albert Hall di Londra, il cachet del presentatore, l’attore Colman Domingo, e più genericamente, servono a premiare tutti, premiarsi sempre, che è una delle grandi manie della moda.

E in effetti, da quando ha scoperto premi e classifiche, il sistema della moda le usa a profusione, come la lista delle 500 persone più rilevanti della moda, organizzata ogni anno con tanto di serata di gala dal Business of Fashion per definire quali sono i profili che stanno dando forma, in diversi ambiti, alla moda contemporanea. Un evento genericamente pieno di gente che fa iperbolici discorsi di ringraziamento quando raggiunge l’agognato riconoscimento, di cui nessuno, fuori dalle sale riunioni di quegli hotel a 5 stelle, sa nulla. Tornando però ai BFA, cercando di guardare l’evento con gli occhi di chi la moda la mastica poco, dopo il momento nel quale ho avuto la stessa reazione della compianta Ornella Vanoni di fronte al probabile record del Ponte sullo Stretto come più lungo d’Europa – non sarei capace di riportarla con la stessa classe disincantata della Vanoni, quindi vi toccherà googlare – sono diverse le riflessioni che è possibile fare.

The show must go on, ma non così

In primis, se tutta l’impalcatura delle fashion week – sfilate e presentazioni delle nuove collezioni dei brand – è certamente discutibile in un momento storico così complesso, la moda è un business che fattura miliardi, e di conseguenza “the show must go on”. Meno comprensibili e dal sapore di fine impero appaiono questi eventi, che sembrano divenuti una sorta di rituale apotropaico tramite i quali il sistema fa la conta di chi c’è, e scaccia il pensiero angosciante di quello che invece succede nella realtà. Premiare lo stesso designer per tre anni di fila – l’invero talentuoso Jonathan Anderson – se da una parte è un attestato di stima verso il suo percorso, dall’altra è anche l’ammissione di un limite, quello per il quale, nei due anni successivi al suo primo premio, non si è riusciti a produrre, sostenere, crescere, nessun altro. E si parla qui della Gran Bretagna, che in passato ci ha regalato visionari impareggiabili come John Galliano e Alexander McQueen anche grazie a un sistema che è sempre stato poroso e accogliente rispetto alle voci nuove, incline per DNA ai creativi di rottura, che orbitano in universi di riferimenti che può comprendere anche chi di moda non ne ha mai saputo niente. Relegare al ruolo di “esordiente con grandi speranze” Dilara Findikoglu – designer britannica e turca che ha un brand dal 2016 e che invece affronta, con un punto di vista preciso le questioni del femminile oggi – è paternalista, almeno tanto quanto rubricare la grandezza di Grace Wales Bonner a una questione di genere: certo, si occupa di disegnare abbigliamento maschile ma è la prima donna e persona non bianca a essere stata nominata come direttrice creativa di un brand che è il sinonimo stesso del privilegio bianco ed europeo. Un risultato storico, oltre che frutto unicamente del suo merito. Eppure sembra poco rilevante per un sistema che, per rimanere in vita, continua a scommettere solo sullo stesso sparuto gruppo di designer bianchi, e a loro ha affidato un compito ingrato, ricoprendoli di premi per rassicurarli e rassicurarsi che andrà tutto bene.

Sembra un premio di consolazione anche quello di Anok Yai, divina modella americana di origine egiziana, nominata modella dell’anno: un premio che certo Yai meritava di vincere, come lo ha vinto l’anno scorso Alex Consani, modella transgender, ma che sembra quantomeno ipocrita da parte di un sistema che negli ultimi anni, complici i venti estremisti che soffiano sull’Occidente, ha abbandonato serenamente tutti i propositi di diversità e inclusione (le politiche DEI viste dalla base MAGA statunitense come fumo negli occhi). Appena il momento non è stato più propizio, quelle dichiarazioni precedenti di apertura a nuovi corpi e nuovi volti – anche Anna Wintour aveva ammesso che da Vogue in passato gli errori erano stati fatti – si sono rivelate per quello che erano: null’altro che opportunismo per intascarsi la patente di “alleato”.

In balìa dei venti (del mercato)

Il sistema della moda d’altronde non è più fatto da brand gestiti a livello familiare, ma quei brand sono oggi di proprietà di conglomerati finanziari che mirano al profitto, sono quotati in Borsa e dei venti del mercato devono rispondere: anche se un designer coltivasse nel privato una posizione sulle questioni del mondo, probabilmente non potrebbe esprimerla pubblicamente. E non è cosa da poco, considerato che gli artisti dei quali ancora oggi ricordiamo i nomi, sono quelli che hanno fatto della contemporaneità e dei suoi limiti la materia sulla quale costruire il loro lavoro, e rivoluzionare il guardaroba di un’intera epoca: quando, insomma, si sono rivolti a tutti, e non solo a quelli privilegiati abbastanza da essere nella loro stessa stanza. Coco Chanel ha cambiato come si vestivano le donne perché le voleva vedere libere dai corsetti, e si è di conseguenza inventata l’utilizzo del jersey, tessuto fino a quel momento relegato all’intimo, per conceder loro di muoversi con agevolezza nel mondo e sui campi da tennis, considerato che negli Anni Dieci e Vento si andava scoprendo il beneficio dell’attività fisica che però le donne erano costrette a compiere in elaborate palandrane; Alexander McQueen ha affrontato con una spaventevole chiaroveggenza questioni di cui parliamo ancora oggi (violenza sulle donne, il rapporto disequilibrato tra uomo e tecnologia, la crisi ambientale) e lo ha fatto senza neanche dover redigere un comunicato stampa ma attraverso i vestiti; dopo anni di restrizioni dei tessuti dovuti al conflitto mondiale, nel 1947 Christian Dior produsse una giacca con baschina e una gonna a ruota (dalle metrature di tessuto invece assai ragguardevoli) che non erano semplicemente un look, per quanto “new” come lo avrebbe poi definito la caporedattrice di Harper’s Bazaar Carmel Snow, quanto un atto di cieca fiducia nel futuro, la speranza che la vita potesse tornare alla normalità, anche attraverso qualcosa di apparentemente frivolo come un vestito.

Oggi, di fronte a una situazione politica critica, in un’incertezza che non si esperiva almeno dalla Guerra Fredda, nessuno tra i designer più noti sembra aver più voglia di dire alcunché: si finge sia tutto normale, non tanto come meccanismo di difesa contro eventi tremendi di fronte ai quali sembriamo tutti ugualmente impotenti, quanto perché nessun di loro sembra avere alternativa. Se Marco Rambaldi – che possiede il suo brand – chiude lo show portando una bandiera della Palestina con sé, e alcuni stilisti sui loro Ig privati si esprimono con un certo grado di sincerità sullo status quo geo-politico, le riflessioni su come questo presente stia avendo effetti su di noi (e sul nostro guardaroba) sono totalmente inesistenti. Solo Alessandro Michele ha usato la parola “fascismo”, quando ha presentato la sua ultima collezione, insolitamente sobria e svuotata di molti dei suoi soliti barocchismi, e ha parlato di un momento buio, nel quale si guarda al cielo per ricercare disperatamente un barlume di speranza, dandoci almeno la sensazione di condividere in parte le ansie che attanagliano tutti noi.

Il problema con le donne e i loro corpi

Nel mentre, il discorso sul corpo delle donne e sulla sua libertà di muoversi nel mondo, iniziato proprio da Chanel, è totalmente fermo al palo, e dipende non solo dal fatto che i direttori creativi sono spesso uomini bianchi, ma anche da un clima sociale e politico che rende ancora ammissibile trasformare i corpi delle donne (quelli degli uomini assai più raramente) in tela dell’artista, mero strumento di espressione di un sentire personale e spesso narcisistico, più che riflessione sullo specifico brand e sulla sua eredità, e i modi nei quali quell’eredità può tornare ad essere contemporanea. La direttrice moda del New York Times Vanessa Friedman lo ha fatto notare quando un paio di mesi fa ha scritto un pezzo che ha molto colpito gli addetti ai lavori, quelli che in quelle stanze ci vivono, che si sono affrettati a dire che la moda è arte, mica deve rispondere dei bisogni triviali della quotidianità, non va certo presa così alla lettera. Sostanzialmente, Friedman ha scritto un pezzo intitolato “Perchè la moda non si rende conto di cosa fa alle donne?” elencando tutti i casi recenti nei quali le collezioni hanno coperto il volto della donna; le hanno reso difficile muoversi con abiti privi di maniche, nei quali le modelle camminavano con evidente fatica; le hanno attaccato le spalline dei vestiti ai capezzoli (era una reference al passato, ma non tutte le reference vengono col buco) et similia. Molti addetti ai lavori supremamente infastiditi da questa intromissione della vita reale nel loro agire artistico, hanno affermato che la moda è arte e va poi contestualizzata nelle collezioni commerciali, perché quella che va sulle passerelle altro non è che un’idea astratta. E però così si deresponsabilizzare un sistema intero, fingendo di dimenticarsi del potere che quel sistema ha – suo malgrado – nel dare forma al nostro immaginario e influenzare la nostra quotidianità. Se però la moda come azienda – e come forma artistica, l’unica indossabile – si è guadagnata una rilevanza globale, anche grazie ai social, ora le tocca anche fare i conti con le responsabilità che ne conseguono. E non pare essere pronta.

Questo non vuol dire che non sia possibile tout court usare il corpo per lanciare messaggi anche provocatori: quando Alexander McQueen mandò in scena la collezione Highland Rape nel 1995, con modelle scarmigliate e dai vestiti lacerati, non stava solo mettendo in scena la brutalità che gli Inglesi avevano usato contro gli Scozzesi durante i trasferimenti forzati del 1841 (e McQueen aveva scoperto di avere dei suoi antenati tra le vittime), ma stava anche denunciando la condizione di violenza alla quale il corpo della donna è sottoposto nella società moderna. Il suo punto di vista era dolosamente personale, considerato che, come aveva ammesso in un’intervista, era cresciuto con una sorella maggiore regolarmente picchiata dal marito, e quella violenza quotidiana lo aveva portato a vedere nelle donne delle coraggiose sopravvissute che continuavano ad ergersi, nonostante tutto, al di sopra del sopruso quotidiano. Quell’immaginario, pur nella sua intensità visiva, era sì figlio di una sua esperienza personale – d’altronde il brand l’aveva pure fondato lui – ma proponeva anche una riflessione collettiva. Quei corpi, seppure apparentemente brutalizzati, non erano mai ridicolizzati, quanto nobilitati. Sembra assai diverso dall’idea di infilare le donne in una tutina anatomica con tanto di dettagli piliferi disegnati, così come ha fatto, con forse troppa leggerezza, Duran Lantink al suo debutto da Jean Paul Gaultier.

Nel frattempo stanno nascendo i primi giganti del lusso cinesi (ne abbiamo parlato nel pezzo sull’Atlante della moda che si sta modificando), i brand vengono acquisiti non più solo da conglomerati francesi, ma pure degli Emirati Arabi e del Qatar. La moda, che certo, è sempre stata esclusiva per via dei suoi prezzi, oggi è anche escludente: si è chiusa in una stanza dove ci si specchia, tra i pochi rimasti, e ci si conferisce premi, perché guardare fuori è diventato impossibile, oltre che doloroso.Per quanto potrà farlo, però, senza divenire definitivamente irrilevante – oltre che distaccata dalla realtà e un po sì, imbarazzante – è ancora incerto.

Negli anni il Festival è diventato anche una passerella, in cui i vestiti sono uno strumento indispensabile per lanciare messaggi artistici, politici e personali. Ne abbiamo parlato con Susanna Ausoni, veterana dello styling e di Sanremo.

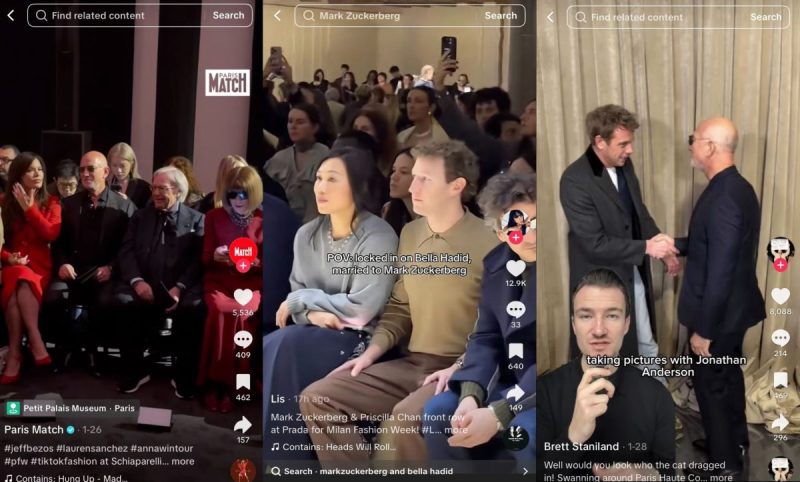

Mark Zuckerberg in prima fila da Prada, Jeff Bezos al fianco di Anna Wintour da Dior: l'epopea vestimentaria degli ex nerd, dalle felpe alla couture, dovrebbe preoccupare tutti gli amanti della moda.