La sua sfilata era evidentemente la più attesa della settimana della moda milanese. Nel debutto come direttore artistico di Gucci c'è, in fondo, tutto quello che ci aspettavamo da lui. Ma non è scontato che sia ciò di cui abbiamo bisogno.

Nel 2006, Robin Givhan, giornalista del Washington Post, vinse il Premio Pulitzer per il giornalismo di critica, la prima volta che quel riconoscimento veniva conferito ad una giornalista di moda. Givhan si occupava di raccontare e analizzare le scelte vestimentarie del presidente e della first lady, ma anche di tutti gli altri protagonisti principali della politica americana, così come fa spesso anche oggi Vanessa Friedman, direttrice moda del New York Times: nelle motivazioni, il comitato del Pulitzer spiegò la sua scelta sostenendo che gli articoli di Givhan erano «saggi arguti e oculati che trasformano la critica di moda in critica culturale» (Givhan oggi ha lasciato il Washington Post e lo scorso anno ha scritto un libro dedicato all’impatto culturale del lavoro di Virgil Abloh, nda). In Italia una cultura ancora impregnata di un cattolicesimo bacchettone non ha mai permesso il fiorire dello stesso tipo di analisi culturale: le scelte del guardaroba dei politici sono spesso considerate frivolezze che quando non sono ininfluenti, diventano addirittura nocive. Per fare due esempi andando indietro nel tempo si potrebbero citare le pashmine che tanti strali costarono a Fausto Bertinotti, o l’intervista a Vogue Italia di Elly Schlein, aspramente criticata non tanto per le posizioni politiche che la segretaria del PD espresse, quanto per la sua scelta di affidarsi a un’armocromista (con il giornale che usciva poco prima del primo maggio, festa dei lavoratori, apriti cielo). Tutto ciò nell’allegra inconsapevolezza che persino quei completi e quelle grisaglie morigerate che tanto sembravano adatti al compito di servire lo Stato, e che i leader morali e politici del nostro Paese indossavano persino al mare, negli Anni ’60 e ’70, erano realizzati spesso su misura, nelle migliori sartorie romane o napoletane. D’altra parte, anche quando ci si posiziona nella parte opposta dell’emiciclo, e quindi si fa sfoggio di una certa allergia per i formalismi – un esempio su tutti, Salvini con il suo infinito armadio di felpe con zip logate con nomi, cose, città, corpi dello stato e regioni – l’intento, evidente al punto di essere prosaico, è mostrarsi come un “uomo del popolo”, vicino alle posizioni alle preoccupazioni e al guardaroba della gente comune. Che sia vero o falso, è irrilevante.

La costruzione di una mitologia

Se però negli Stati Uniti d’America l’attenzione all’argomento è diversa, la motivazione può anche risiedere in un dato meramente anagrafico: essendo un paese molto più giovane della Vecchia Europa, quindi privo di retaggi culturali millenari, politici, giornalisti e attori culturali tutti, sono assai consapevoli dell’importanza fondamentale che riveste l’immagine nel creare una mitologia. Non solo quindi, apparire eleganti o adatti al ruolo, quanto inviare dei messaggi impliciti, potenti tanto quanto delle dichiarazioni ufficiali. Fu il caso della scelta di Jackie Kennedy di tenere il tailleur rosa macchiato di sangue del marito, anche nelle 24 ore successive, quando in tutta fretta venne nominato presidente Lyndon B. Johnson e poi la vedova si imbarcò su un volo per Washington con la salma del coniuge. Non solo il grido disperato di una donna che aveva perduto il compagno in maniera tragica, ma anche il simbolo della perdita dell’innocenza di un intero Paese.

Talmente quell’abito ha raggiunto uno status simbolico che Julia Fox l’ha indossato come costume di Halloween lo scorso ottobre. Di fronte alle molte critiche, l’attrice ha spiegato su Instagram la sua scelta con un post, nel quale scrive «L’immagine del delicato tailleur rosa schizzato di sangue è una delle giustapposizioni più inquietanti della storia moderna. Bellezza e orrore. La compostezza e la devastazione. La sua decisione di non cambiarsi i vestiti fu un atto di coraggio straordinario. È stata una protesta, una performance, e lutto, tutto insieme. Una donna che utilizzava l’immagine e la sua eleganza per esporre la brutalità. Parla di traumi, potere, e di come il femminismo stesso sia un atto di resistenza». Al di là di circostanze così drammatiche, al guardaroba dei politici e dei loro coniugi negli Stati Uniti è affidato da sempre un ruolo di comunicazione non verbale non irrilevante. Di conseguenza gli esperti statunitensi leggono con attenzione qualunque dettaglio stilistico alle cerimonie di insediamento presidenziali o durante gli incontri di stato coi leader stranieri: quali colori si sono indossati, quali accessori, per quale gradazione di “formale” si è propeso, come se fossero (e a volte lo sono) indizi rivelatori su progetti politici, alleanze, valori morali che si vuole rappresentare.

Ad esempio, quando l’anno scorso, nel dicembre 2024, scomparve Jimmy Carter, il 39esimo presidente degli Stati Uniti d’America e il primo a farsi fotografare con indosso dei Levi’s, il New York Times sostenne che quel pezzo d’abbigliamento fosse stato parte integrante del suo carattere. Carter era cresciuto in una casa senza acqua corrente o elettricità, tra i suoi compiti c’era la mungitura delle mucche, e dopo il servizio militare nella Marina, prima di buttarsi in politica, aveva preso le redini dell’azienda di arachidi della sua famiglia. Oltre che a esprimere un’inclinazione personale verso un capo di abbigliamento che aveva sicuramente usato molto durante la sua giovinezza, secondo il Nyt Carter usava quel capo d’abbigliamento anche per forzare i cordoni delle formalità tra colleghi, spingendoli ad un cameratismo proficuo: «mischiava il denim con la diplomazia, indossandolo (nel 1978, nda) durante i dialoghi con il presidente egiziano Anwar el-Sadat, che poi avrebbero costituito la base degli accordi di pace di Camp David. Per i suoi elettori, i jeans erano un simbolo su tela del fatto che Mr. Carter era, prima di tutto, un figlio di Plains, Georgia». Un compito quello di intessere i fili della narrazione politica non verbale, che i politici spesso hanno condiviso con i loro coniugi.

Il debutto newyorchese

L’ultimo esempio in ordine di tempo è la cerimonia d’insediamento di Zohran Mamdani come sindaco di New York, tenutasi due giorni fa all’interno di una stazione metro di Lower Manhattan, costruita nel 1904 in uno stile che guarda al Romanico (e quindi, assai cinematografica), e chiusa al pubblico dal 1945. Svoltasi in forma privata, alla presenza della procuratrice generale di New York, Letitia James, della famiglia e da membri del suo team elettorale, il novello sindaco indossava un completo del brand di Nuova Delhi Kartik Research, firmato da Kartik Kumra, un omaggio alle sue origini indiane. La cravatta, sempre dello stesso brand, era in seta con un motivo floreale: alcuni commentatori dell’Internet hanno ipotizzato – senza che ci siano state fino a ora conferme ufficiali – un omaggio stilistico a un predecessore di cui Mamdani stima il lavoro, ossia Fiorello LaGuardia, un altro cittadino americano dalle origini lontane da New York (quelle di LaGuardia si dividevano tra Trieste e Cerignola, in provincia di Foggia), soprannominato“Little Flower”.

Accanto a lui la sua consorte, la 28enne Rama Duwaji, nata in Texas da due genitori di origine siriana, artista e illustratrice. Solo qualche giorno prima Dawaji era apparsa sul The Cut nel suo primo servizio fotografico da quando è divenuta first lady: scattata da Szilvester Mako e con lo styling della fashion director del giornale, Jessica Willis, sui social i commenti sono stati pressoché univoci. Chi parla di “Audrey Hepburn surrealista”, chi di “una lezione su come si fotografano le persone non bianche. Vogue potrebbe prendere appunti” chi ha apprezzato l’utilizzo del colore e della luce “che ricordano quelli dei dipinti di Van Eyck”. D’altronde, parliamo di una delle prime donne della Gen Z a divenire “first lady”di una metropoli, e a farlo con una propensione allo stile che, per quanto sicuramente orientata in questa occasione da uno stylist e da un fotografo, appare naturale, con la freschezza e l’incuranza del rischio che regala la gioventù, o anche solo la consapevolezza del proprio stile personale.

Qualcosa vintage, qualcosa riciclato, qualcosa prestato

I dettagli dell’outfit di Duwaji durante la cerimonia di giuramento sono stati rivelati su Substack dalla stylist Gabriella Karefa Johnson, che si è occupata del look dell’occasione, scegliendo insieme a lei un cappotto vintage di Balenciaga e degli orecchini, sempre vintage (noleggiati rispettivamente dalla Albright Fashion Library e da New York Vintage). Un approccio consapevole al guardaroba, perfettamente allineato all sua generazione: secondo Karefa Johnson «andare in giro per negozi second hand è qualcosa che Rama fa spesso, e quindi noleggiare abbigliamento vintage mi sembrava una maniera autentica per approcciarsi a un evento di questa dimensione. Sia nel processo che nel risultato, è abbondantemente chiaro che Rama ha intenzione di non essere nessun altro se non se stessa in questo nuovo ruolo». I pantaloni al ginocchio sono di The Frankie Shop, mentre le scarpe sono in prestito (e sono di Miista, brand spagnolo a filiera corta fondato 15 anni fa da Laura Villasenin e da suo fratello Pablo). Karefa lo ha forse precisato perché sui giornali scandalistici era già partita la caccia al controsenso, “la moglie del sindaco socialista che indossa scarpe di lusso da 630 dollari”, come recita su Instagram il New York Post. «Dovrò far pace col fatto che la gente su Internet non è a conoscenza di cosa significhi prendere in prestito un pezzo del campionario che è stato prestato in passato e sarà preso in prestito in futuro – ha commentato Karefa Johnson – ma sapete che c’è, va bene così».

Per la cerimonia ufficiale e pubblica del giorno dopo, a cui hanno partecipato anche politici come Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, Duwaji ha invece scelto un cappotto del brand Renaissance, Renaissance, fondato dalla designer palestino-libanese Cynthia Merhej riadattato rispetto al modello originale apparso nella collezione Autunno/inverno 2023. La scelta di una designer indipendente, donna e mediorientale (nipote e figlia di donne che hanno fatto il suo stesso mestiere, a Beirut) è di certo simbolica. In un momento di grande visibilità mediatica, con una trafila di brand che si saranno sicuramente candidati a vestire la giovane Duwaji, optare per delle realtà dal profilo diverso, lontane dal glamour e dai lustrini, non è una casualità quanto una precisa dichiarazione d’intenti, tanto più coraggiosa in un paese nel quale si vive un profondo momento di restaurazione di ideologie dichiaratamente misogine e di bandiere confederate. Una dichiarazione d’intenti non verbale che dal primo gennaio è di casa a Gracie Mansion. Con buona pace dei detrattori, NY Post compreso.

Negli anni il Festival è diventato anche una passerella, in cui i vestiti sono uno strumento indispensabile per lanciare messaggi artistici, politici e personali. Ne abbiamo parlato con Susanna Ausoni, veterana dello styling e di Sanremo.

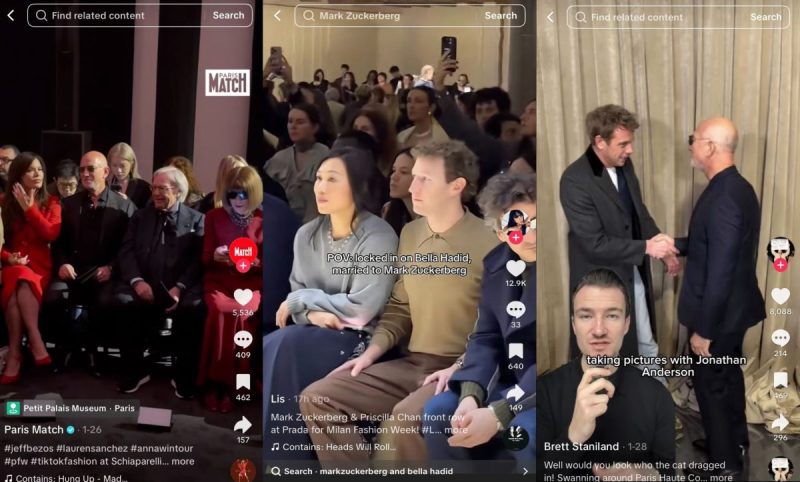

Mark Zuckerberg in prima fila da Prada, Jeff Bezos al fianco di Anna Wintour da Dior: l'epopea vestimentaria degli ex nerd, dalle felpe alla couture, dovrebbe preoccupare tutti gli amanti della moda.

Dai risultati economici dei giganti francesi, alle sfilate della couture e dell'abbigliamento maschile: nella Studio House va in scena l'analisi del mercato della moda