La conversione al cattolicesimo, il brutto rapporto coi social, l'abitudine di scrivere all'alba e l'ossessione per la forma: abbiamo parlato con lo scrittore, poeta e autore teatrale premiato con il Nobel per la letteratura.

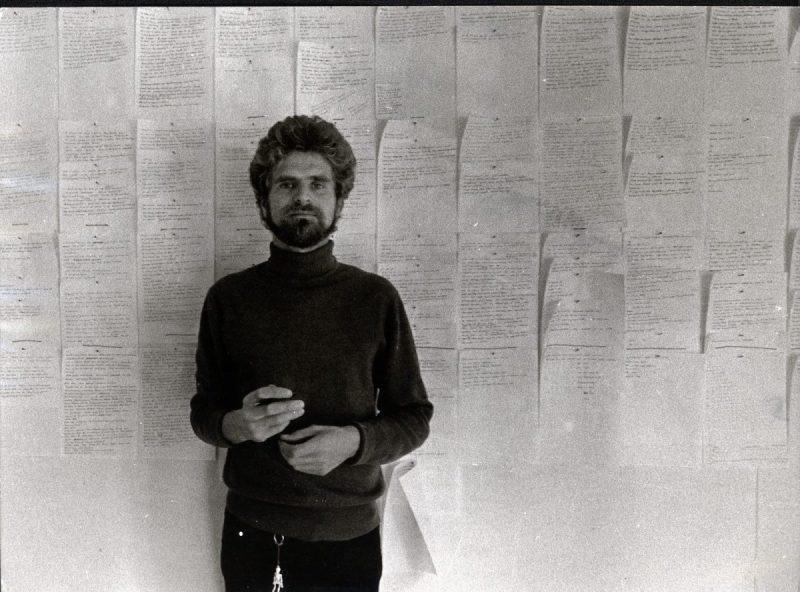

Nelle foto in bianco e nero che ho trovato su Google, Hubert Fichte ha qualcosa di vagamente cristico. È vistosamente sottopeso, ha una capigliatura riccia e folta, probabilmente castana, una barba poco curata che tradisce però un pizzetto perfettamente ritagliato. La montatura degli occhiali che spesso indossa lo rende simile al dottor Lawrence Jacoby di Twin Peaks. Gran parte delle immagini sono state scattate da Leonore Mau, artista e antropologa che lo ha accompagnato per anni in giro per il mondo e le cui foto costituiscono una parte non marginale dei suoi numerosi reportage picareschi e sconclusionati. Nonostante vari giorni passati a leggere gli articoli trovati in rete su questo autore, continuo a non avere idea di chi esso sia. Nato in Baviera nel 1935, trascorre la giovinezza ad Amburgo, nella cui scena underground ambienta i suoi primi romanzi, autobiografici, sperimentali, a tratti illeggibili. L’Amburgo degli anni ’60 di Fichte (dove morirà, cinquantenne, nel 1986) ha qualcosa in comune con la San Francisco di William T. Vollmann, lo scrittore, del resto, a cui più assomiglia (per postura, stile, ambizione).

Antropologo, poeta, giramondo

Il lettore vi incontrerà tossici, omosessuali depressi disperati e variopinti, truffatori, hippie, lettori ustionati di Walter Benjamin, prostitute. Il suo stile ha qualcosa di grezzo, come un videogioco 2D, è totalmente paratattico, non ci sono nessi logici, procede per ellissi, con un montaggio anfetaminico. Fichte, emarginato, talentuoso, omosessuale, contraddittorio, meschino, diventa un outsider di culto. Il padrino dell’avanguardia tedesca, Helmut Heissenbüttel (scrittore, poeta e teorico di un’importanza minerale, di cui Einaudi, nel 1968, in una congiuntura storica tristemente distante dalla nostra, pubblicò i mitici Textbuch 1, 2, 3) riconosce in lui un fratello minore, e gli dedica diversi saggi. Verso la fine degli anni ’60 Fichte lascia la Germania e, insieme a Leonore Mau, gira il Centro e il Sud America, l’Africa centrale, ripercorre la tratta degli schiavi, ricavandone dei reportage a metà tra il saggio scientifico e la narrativa di finzione. Prima di Serge Dubrovsky, Fichte sperimenta l’autofiction, che gli sembra l’unica forma vera e possibile di antropologia (il modello in negativo è quello di Tristi Tropici di Lévi-Strauss, che Fichte bullizza e rovescia come un copripiumone). Heissenbüttel lo ritiene l’inventore della “antropologia poetica” (che a me fa pensare alla Scuola del documentario poetico di Riga, che probabilmente potreste conoscere per questo famoso corto di Herz Frank), dove per poetico, specifica Fichte, non bisogna intendere qualcosa di sentimentale, ma il suo opposto: «Il poetico non nasce dalla poesia, ma da un approccio materialistico», dichiara in un’intervista. O ancora: «Mostrare poeticamente, dico io, non poeticizzare». Come suoi antecedenti Fichte annovera, curiosamente «Petronio/ Defoe/ Casanova/ Chamisso/ Stendhal/ Thackerey/ Frazer» – ossia, tra le altre cose, lo scrittore di un romanzo satirico, un botanico, il primo romanziere moderno, l’inventore del realismo, un diarista e un antropologo-mago. Ma il termine poetico ha una valenza soprattutto politica. La finzione letteraria, infatti, per Fichte, è l’unica soluzione per evitare la deriva colonialista dell’antropologia dei suoi tempi, una forma narrativa (l’antropologia) che finisce per assorbire l’alterità e neutralizzarla entro schemi di pensiero occidentali: la poesia è propriamente ciò che impedisce l’oggettivizzazione della cultura e delle manifestazioni rituali, degli usi, dei costumi, delle tradizioni dei popoli che incontra durante i suoi viaggi.. A proposito di una celebre frase di Lévi-Strauss, per cui “comprendere” consisterebbe per l’appunto nel «ricondurre un tipo di realtà a un altro», Fichte scrive che questa affermazione «non solo rappresenta una giustificazione al colonialismo francese, e quindi ai massacri in Algeria, ma consegna al colonialismo una base epistemologica ideale, costituendo il colpo di genio per l’album di poesie: spacciare la tortura ancora come sforzo di comprensione. La tortura della vita universitaria francese. La tortura dell’etnologia. E di tutto il colonialismo».

Un romanzo in diciannove volumi sul turismo

Come uno scrittore inventato dalla penna di Borges, di Mario Bellatin o di Ricardo Piglia, o, semplicemente, appunto, come un Vollmann più gracile, Fichte dedica gli ultimi anni della sua vita alla stesura di un romanzo-fiume composto da 19 volumi e quattro paralipomeni, intitolato Storia della sensibilità. Quando nelle interviste gli chiedono di cosa si tratta, come un baro, Fichte risponde in modo contraddittorio:

D: Quindi sta lavorando a un unico libro, a un roman fleuve, di cui esistono solo frammenti?

R: Sì. Roman fleuve? Forse “romanzo delta”.

D: E come dovrebbe intitolarsi?

R: “Lo sviluppo turistico nella seconda metà del Ventesimo secolo”

D: Prego?

R: A parte qualche eccezione, esistono due gruppi di persone: quelle che viaggiano con Touropa e quelle che saccheggiano dalla fame le mense militari. Mi interessa descrivere lo sviluppo di un membro del primo gruppo e la sua reazione al secondo.

O anche, foucaultianamente: «La storia della sensibilità dovrebbe rappresentare lo sviluppo sessuale di un uomo, un percettivo essere fatto a pezzi dalla sessualità. A partire dallo sviluppo individuale di un uomo dovrebbe rappresentare la storia dell’omosessualità dal 1900. Il viaggiare è un bisogno sessuale. Scrivere e svelare». Letteratura, etnografia, turismo, sessualità: questa la sensibilità per Fichte. Il progetto si arena, Fichte muore pochi anni dopo averlo cominciato, rimangono solo appunti e una manciata di romanzi. Uno di questi, quello che avrebbe dovuto essere il quindicesimo volume della Storia della sensibilità, è stato appena pubblicato in Italia. Si intitola Resoconto di una ricerca (1981), tradotto da Rosa Coppola per la casa editrice dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Se non si considera una prima, pioneristica e sfortunata, traduzione di Fichte per Garzanti nel 1977 (Pubertà, l’esordio amburghese scritto a 30 anni), si tratta di fatto della prima apparizione dello scrittore da noi. Si spera non l’ultima.

Resoconto di una ricerca

Resoconto di una ricerca è una sineddoche perfetta di Storia della sensibilità: seguiamo le avventure di Jäcki e Irma (i doppi di Fichte e Leonore Mau) in Belize, più precisamente a Dangriga, alla scoperta di un antichissimo rito, il misterioso Dogu, una cerimonia di lutto e commemorazione usuale tra i caribe neri del Belize meridionale. Il libro è una sorta di diario, scritto però quasi tutto in indiretto libero, dove non sempre è semplice distinguere se a parlare sia il narratore (Jäcki) o i personaggi che incontra. Se quelli che leggiamo siano dialoghi o pensieri fuori campo. Ciò che è descritto è difficilmente discernibile da chi lo vuole descrivere. Dello stesso rito Dogu, a cui, rocambolescamente, la coppia riesce ad accedere, il lettore capisce ben poco: non solo perché scarsamente descritto, ma perché non si capisce se sia o meno una truffa per i turisti (il libro, del resto, si apre con una conversazione con il barista dell’hotel dove Jäcki e Irma alloggiano: «volete studiare il Dogu? È facile. Mister Boggrave [il proprietario] porta sempre gli ospiti al tempio»: l’antropologia ai tempi del turismo di massa, ecco uno degli argomenti preferiti di Fichte. La ricerca, in realtà, potrebbe chiudersi qui).

Quando un giornalista chiede a Fichte di che tratta il suo libro lui risponde: «Parla di piedi. Parla dei piedi degli operai». Il che in parte è vero, ma Resoconto di una ricerca è soprattutto un verbale della quotidianità dei dieci giorni che Jäcki e Irma trascorrono in Belize: cosa mangiano, cosa fotografano, quali testimonianze orali scelgono di riportare, con chi fanno sesso (per lo più ragazzi molto giovani e poveri), chi incontrano, in che case entrano, come dormono, cosa li allontana – continuamente – dall’oggetto della loro ricerca. Jäcki è una sorta di clown faunesco, un simpatico idiota, un antropologo dilettante, che si fa truffare e rapinare. Continuamente alla ricerca di sesso, è incapace di capire cosa gli stia accadendo intorno. Se la prende con gli intellettuali europei che finiscono per colonizzare posti esotici, ma è consapevole di essere uno di quelli: «Con quanti soldi viaggia un écrivain engagé da Parigi a Managua?», si chiede a un certo punto, sottolineando le condizioni privilegiate degli scrittori europei nei loro viaggi nei territori sconvolti dalle guerre civili, condizioni che colludono con le strutture di potere che quelle guerre le determinano – ecco, Jäcki mostra di godere degli stessi privilegi, e la propria autoconsapevolezza non lo rende migliore.

Il tutto è poi incorniciato da una prepotente spinta metapoetica, continuamente tematizzata, fino a momenti quasi beckettiani:

Non vedo l’ora di mangiare, dissi io.

Dissi io?

Questo non lo direi mai.

Il “romanzo” (questo il sottotitolo programmatico del libro) riflette continuamente sul processo della scrittura, sulla (illusoria) presa diretta dell’enunciazione, sui contrasti tra vissuto e narrato, ennesima prova che le scritture non-finzionali nascono non come reazione al postmoderno, ma al suo interno. Interessante è poi il dialogo con Erodoto, i cui libri, ci sembra, costituiscono l’intero bagaglio di Jäcki portato in Belize (in realtà Le storie di Erodoto e un dizionario di greco antico). Fichte ritrova negli strumenti dello storico greco, e più in generale della storia antica, il vero modello per una scrittura documentaria: il rapporto tra documentazione e commento, la polifonia delle fonti, la sospensione del giudizio morale (a cui è chiamato a supplire il lettore), la discontinuità della scrittura, il metodo congetturale: «Un modello tanto giornalistico che poetico». È sintomatico della precocità di Fichte che gli studiosi contemporanei di non-fiction siano arrivati alle stesse conclusioni, ma 40 anni dopo. Continue sono poi le accuse al metodo scientifico e alla scrittura accademica, colpevoli, con la loro finta oggettività, di perpetuare una violenza strutturale a un materiale di cui si vuole, alla fin fine, appropriare. L’unico sapere che Fichte concepisce è un sapere poetico, in quanto l’unico capace di svincolare dal possesso, dal trasformare l’Altro nel Medesimo – sola la letteratura, e non la scienza, conosce. Il testo procede per sbalzi, corrispondenze, ripetizioni, le sue divinità sono il montaggio e la metonimia, non la metafora o la similitudine (grandi operatrici di quella riduzione sintetica che Fichte vuole a tutti i costi evitare). A volte si ha l’impressione che il materiale raccolto sia quasi vomitato sulla pagina senza alcun filtro o organizzazione: più che una scrittura, una sbobinatura. Ma è un effetto prospettico teso proprio a rappresentare l’irrappresentabilità dello straniero, dell’arcaico, del totalmente altro. Al rigore dell’argomentazione scientifica si sostituisce qui il rigore della forma. L’antropologia si fa dunque poesia, e in questo modo permette la trasmissione di una conoscenza altrimenti perduta. Come ricorda Fichte: le parole sono comportamenti.

Hubert Fichte è un modello impossibile, vista la sua scarsa o nulla ricezione in Italia, che va assolutamente letto e studiato. Nelle sue pagine troviamo, con un anticipo quasi imbarazzante, gran parte delle problematiche stilistiche, poetiche e tematiche (la globalizzazione, il turismo di massa, il sesso, la sparizione dell’autentico in un mondo in cui è tutto autentico) di cui si occupa l’arte oggi. Resoconto di una ricerca può essere il primo passo per assorbire questo colpevole ritardo.

Foto: Courtesy S. Fischer Verlag © Nachlass Leonore Mau / S. Fischer Stiftung

Il sorprendente successo di questo terzo spin-off della saga dimostra due cose: il pubblico ha ancora voglia di Game of Thrones ma non vuole più saperne di quel Game of Thrones.